De la plantation à la consommation

ANO, CARIBÉEN À MONTRÉAL, PERÇOIT LA CONTINUITÉ COLONIALE

Eddy Firmin dit Ano, artiste guadeloupéen installé depuis cinq ans au Canada a participé la semaine dernière à la Nuit Blanche de Montréal, une grande fête d’hiver qui allie toutes les formes d’art, de la poésie au théâtre et de la musique aux arts plastiques. En complément de son exposition – Ego portrait ou l’errance des oiseaux – à la galerie Dominique Bouffard située au coeur de la capitale du Québec, Ano a réalisé une performance de quelques heures le 4 mars entre 21h et 1h du matin.

Arnaché d’un collier-carcan rappelant un supplice infligé aux esclaves récalcitrants dans les sociétés esclavagistes, Ano a « modernisé » cet instrument de torture par l’ajout de quatre perches à selfies qui filment sous plusieurs angles les interactions que l’artiste a avec le public et la rue. Ano met en scène cette forme d’aliénation moderne qui rend l’être humain dépendant de l’image et du paraître. Sont-ils libres ces jeunes gens qui se filment sous tous les angles, sommes-nous libres ou portons-nous de nouvelles chaînes numériques ?

Tout montrer, tout filmer, tout « partager », tout numériser sans cesse, est-ce liberté ou nouveau carcan ? La réponse est dans la question. Au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, l’exposition Echo imprévu ( jusqu’au 30 avril 2017) présente parmi d’autres oeuvres d’artistes caribéens une vidéo de cette installation qu’Eddy Firmin avait déjà expérimenté dans les rues de Montréal.

Eddy s’interroge sur le lien entre la société de la plantation, totalitaire, briseuse de liberté, génératrice pour une minorité d’extraordinaires profits au temps de l’esclavage; et la société de consommation qui, poussée à son extrême, ne crée pas moins de profits pour une minorité d’humains dominants de plus en plus riches tout en détruisant d’une autre manière des pans entier de libertés au détriment des humains dominés. Notamment la liberté de penser et d’agir par soi-même indépendamment du « mainstream », de la pensée dominante, des injonctions de tous ordres voire de « post-vérités » qui falsifient le réel.

Cette mise en perspective est inhabituelle, dérangeante, l’artiste est dans son rôle. Etre marqué d’une fleur de lys ou affublé d’un vêtement de marque, c’est toujours de marques et de marquages qu’il s’agit.

Parti à Montréal pour compléter ses études d’art par un doctorat à l’université UQAM (Université du Québec à Montréal), Ano creuse son sillon et se fait connaître au pays de Jacques Cartier. » Une galerie privée s’intéresse à mon travail, des collectionneurs ont acheté quelques unes de mes pièces » dit l’artiste qui fait à petits pas sa place » en plein coeur de Montréal. »

Il explique dans le texte qui suit, sa démarche, le sens de son travail et les outils qu’il utilise pour se soustraire à ce qu’il appelle le » dominant colonial ».

Eddy Firmin : « l’histoire se répète avec une violence toujours plus secrète. »

«De la récolte d’épices aux soldes, l’histoire de l’esclavage se répète-t-elle inlassablement? Ces deux grands moments de moisson où tout est amené à disparaître pour laisser place à une nouvelle production de sucre, de smartphone ou de sac à main très moche, se révèlent d’une étonnante parenté. Mais cette parenté cache une laideur qu’aucune dysenterie verbale ne saurait décrire. Si mes œuvres disent ma fierté d’être issue d’un peuple ayant survécu à l’esclavage en Caraïbe, elles disent aussi mon effroi de voir l’histoire se répéter avec une violence toujours plus secrète, toujours plus dissimulée.

Bien qu’aujourd’hui, quel que soit nos origines, nous sommes conscients des nouvelles formes de colonialisme économique et/ou culturelle (les grandes firmes alimentaires, les industries vestimentaires ou les industries du spectacle) nous sommes beaucoup moins conscients d’une réalité : les nouvelles formes de colonialisme ne sont que la reformulation d’une seule et même chose, un colonialisme par le savoir (épistémologique). Les violences à l’origine de l’esclavage et autres abominations de l’ère coloniale et postcoloniale sont imposées par un cadre, celui d’un mode de pensée. L’ordre (mathématique), le classement (taxonomique) et l’analyse par genre et origine (génétique) qui produisent la pensée scientifique et rationalisent la production sont aussi ceux qui ont créé l’esclavage. La violence épistémique qu’impose l’occident est telle qu’il m’est quasiment impossible de penser en dehors des cadres qu’elle a défini.

Dans les universités et les écoles de Tizi-Ouzou ou de Tokyo, les mêmes penseurs occidentaux trônent dans les bibliothèques, les mêmes méthodes sont enseignées, les mêmes paradigmes sont diffusés. Le philosophe Grosfoguel dit sans détour qu’il s’agit là d’un « racisme épistémique ». Pour le sociologue Annibal Quijano, cette colonialité du savoir est une tragédie qui n’a jamais cessé depuis les premières heures du colonialisme, car elle tente «d’atteindre à la validité universelle, ce qui établit avec les autres cultures des relations qui paralysent tout développement réel». Force est de constater que Grosfoguel et Quijano disent vrai, car toute proposition qui ne rentre pas dans le cadre de la pensée “universelle” imposée par l’occident se voit rejetée d’un simple revers de la main (pas assez rationnelle et froide). Autrement dit je suis esclave d’un mode d’être au monde défini par la vieille Europe coloniale.

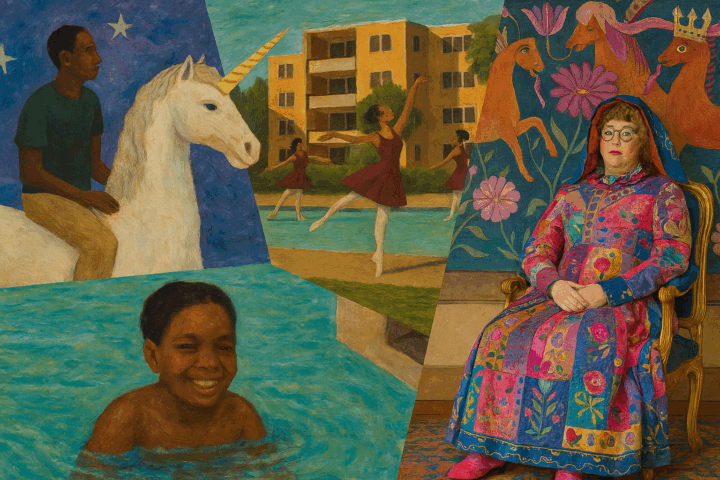

Ainsi sont mes œuvres avant tout des autoportraits questionnant la profondeur des schèmes toujours opérants dans ma personne. Mon « je » d’esclave contemporain fait alors écho à mon « je » ancestral et historique des plantations esclavagistes. Du fer rouge marquant l’esclave bien-meuble aux fers dorés des marques à la mode, l’histoire répète inlassablement son selfie d’un esclavage à un autre. Toutefois j’intègre à mes œuvres des signes en provenance d’un alphabet inventé pour échapper en partie à la colonialité du savoir (ces signes me servent aussi de titre aux œuvres).

EGOPORTRAIT TYPOLOGIE DE LA PRATIQUE

L’ensemble de ma pratique tente de restituer un mode d’être au monde inventé par l’esclave caribéen. Un mode d’être au monde qui se soustrait à celle de son dominant colonial et que l’on retrouve systématiquement dans toutes les îles de la Caraïbe. La pratique du gwoka (entre danse, musique, conte, chant, ripaille et moyen de rassemblement) inventé par l’esclave de mes îles fait partie de ces pratiques caribéennes dont la mission est de contourner le cadre de pensée imposé par l’espace colonial. La chercheuse Yvonne Daniel (2013) pense que ces pratiques chargées de savoirs codifiés (bomba, le bélè, le kalinda, le gwoka etc.) forment une unité de pratique dans tout l’arc caribéen. Elles témoignent de l’identité caribéenne et de sa résistance à l’uniformisation imposée par la pensée dominante.

M’inscrivant dans une « épistémologie » caribéenne (s’il m’est permis d’utiliser ce terme en dehors de son caractère scientifique) ma pratique ne fait pas de division entre art et vie, art et savoir intelligible, art et transmission, art et résistance. La question même de la limite entre plusieurs arts est un non-sens au regard de cette manière d’être. Ainsi je vais à la peinture, à la sculpture, la vidéo, l’installation, la poésie, la théorie ou toute autre forme de pratique sans me poser la question du sacro-saint “territoire” de pensée, d’expertise ou de recherche instauré en dogme par une pensée eurocentré. Cette question même du territoire fermé est en contradiction avec mes valeurs ancestrales. Toutes mes pratiques se nourrissent mutuellement tout en maintenant leurs jeux d’équilibre précaires. Il m’est alors difficile de dire quelle pratique est la plus importante ou la plus centrale. »

FORM-Idea.com Guadeloupe, le 19 mars 2017. Avec nos remercie à l'auteur et à la revue PerspekTves.