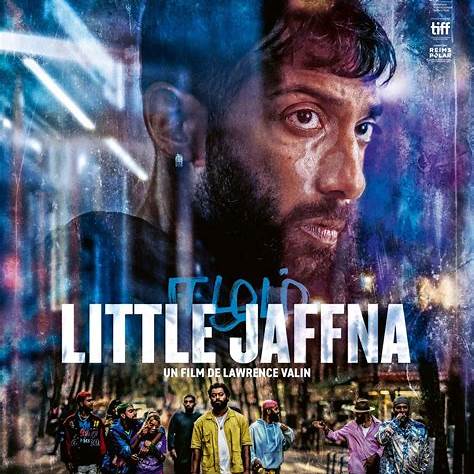

Funny Boy, un film canadien qui réveille de nombreuses blessures au Sri Lanka

Auteur: Pierre Scordia

Funny Boy | Oscars 2021

Le film sélectionné pour représenter le Canada aux Oscars en 2021 est Funny Boy, un long métrage réalisé par Deepa Mehta, adapté du roman autobiographique de Shyam Selvadurai. Tourné au Sri Lanka, le film retrace l’histoire d’une famille tamoule vivant à Colombo, dont le jeune fils manifeste très tôt une sensibilité homosexuelle — d’où le titre Funny Boy. En anglais, le mot funny signifie à la fois « drôle » et « étrange », une ambiguïté également présente en français. La famille est confrontée à de nombreux défis : accepter l’identité de leur enfant, tout en faisant face aux discriminations raciales et aux violences ethniques grandissantes dans le Sri Lanka des années 1970 et 1980.

Pour FORM-Idea, la dramaturge Bettina Gracias a mené un entretien en anglais avec Nimmi Harasgama, l’actrice principale qui incarne avec justesse et émotion le rôle de la mère. Voici les principaux éléments de cette entrevue.

Le sujet du film

Le film raconte l’histoire d’un enfant sri-lankais homosexuel qui tente de trouver sa place dans un environnement marqué par la guerre civile et les émeutes sanglantes visant la communauté tamoule [1] dans les années 1980. Ces violences ont secoué l’île et provoqué un exode massif des Tamouls, nombreux à trouver refuge en Inde, en Europe, et surtout au Canada.

La discrimination envers les Tamouls ne date pas des années 1980 : elle remonte à la période postcoloniale, avec la mise en place de la politique dite de la swabhasha, qui prônait un retour aux racines ethniques cingalaises. Le Sinhala Only Bill, adopté à cette époque, a fait du cingalais la seule langue officielle du pays, excluant ainsi les minorités — notamment tamoule — de nombreux emplois dans l’administration et le secteur de l’éducation. Cette orientation nationaliste a eu des conséquences désastreuses, non seulement pour les Tamouls, mais aussi pour les Burghers, descendants des colons hollandais et portugais. Ces derniers ont toutefois été en partie épargnés : beaucoup ont pu émigrer rapidement en Australie, qui privilégiait alors une politique d’immigration blanche.

Le tournage

Nimmi Harasgama incarne dans Funny Boy une femme tamoule issue d’un milieu traditionnel de Colombo. À mesure que le récit progresse, son personnage s’affranchit des normes imposées et prend progressivement conscience des enjeux politiques cruciaux auxquels son pays est confronté. La discrimination croissante envers les Tamouls devient pour elle intolérable. Dans une scène marquante, elle rencontre un homme politique originaire de Jaffna — ville du nord à majorité tamoule — membre du LTTE [2],

les redoutés Tigres tamouls, pour discuter des actions possibles face à la persécution de son peuple. Pour rappel, la guerre civile sri-lankaise, qui a duré de 1983 à 2009, a fait plus de 100 000 morts.

Ce rôle a été particulièrement éprouvant pour l’actrice, dont le père est cingalais et la mère tamoule. Une scène tournée dans une rue de Colombo l’a profondément marquée : elle y incarne une femme insultée pour ses origines tamoules, à l’endroit même où se trouvait autrefois la maison de sa grand-tante, détruite pendant la guerre civile. Cette dernière avait miraculeusement survécu à un massacre en escaladant le mur de sa propriété pour fuir. Revivre ce souvenir en plein tournage a réveillé chez Harasgama une douleur personnelle — celle d’une enfance marquée par les menaces pesant sur la famille maternelle. Si son père, en tant que Cingalais, n’était pas visé, il n’en fut pas moins profondément affecté : il a caché des proches tamouls et, écœuré par la barbarie de sa propre communauté, a finalement décidé d’emmener sa famille en Angleterre pour les protéger.

Le paradoxe est cruel : alors que le bouddhisme, religion d'État depuis la fin de la colonisation britannique, est censé prôner la paix et la compassion, il n’a pas empêché les violences dirigées contre la minorité tamoule hindoue, souvent accusée de visées sécessionnistes [3].

La situation politique aujourd’hui

Lorsque Bettina Gracias évoque la situation politique actuelle, Nimmi Harasgama se montre visiblement mal à l’aise, préférant éluder certaines questions. Certes, la paix est officiellement rétablie au Sri Lanka, mais elle demeure fragile. Si les Tamouls disposent aujourd’hui de leurs propres écoles, aucune commission de réconciliation nationale n’a été instaurée, contrairement à ce qui a été fait en Afrique du Sud ou au Guatemala. Selon l’actrice, la mise en place d’un tel mécanisme est indispensable pour panser les blessures du passé. Les populations doivent pouvoir raconter les traumatismes vécus, entendre aussi les récits des violences commises par leurs propres camps, afin que Tamouls et Cingalais puissent apprendre à coexister.

Le Sri Lanka reste une société multiculturelle et multiconfessionnelle, mais largement marquée par le repli communautaire. Les mariages intercommunautaires demeurent rares, hormis à Colombo, où la réalité est plus cosmopolite. Promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés reste un défi majeur.

L’homosexualité au Sri Lanka

À Colombo, notamment dans les milieux aisés, il est plus facile de vivre son homosexualité et d’être accepté au sein de cercles relativement ouverts. Toutefois, cette tolérance reste confinée à un espace social restreint. Le code pénal sri-lankais, hérité de la période coloniale britannique, interdit toujours les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Contrairement à l’Inde, où la situation des droits LGBT a évolué ces dernières années, le Sri Lanka semble faire marche arrière : les autorités ont même étendu l’interdiction légale à l’homosexualité féminine.

« On ne peut s’épanouir dans un pays où la loi est contre vous », déclare Nimmi Harasgama avec amertume.

Dans les années 1980, la situation était bien pire. L’homosexualité était largement méconnue, voire inconcevable, surtout dans les communautés rurales du sud de l’île, où les traditions conservatrices dominaient sans partage.

C’est pourquoi il est essentiel que Funny Boy soit diffusé dans les cinémas sri-lankais. Le film a le potentiel de briser les tabous encore ancrés dans la société cingalaise, de susciter une prise de conscience et d’encourager une plus grande tolérance. D’ailleurs, le scénario a déjà reçu l’aval de l’ancien gouvernement, un signe encourageant malgré le contexte politique tendu.

Travailler avec Deepa Mehta

Nimmi Harasgama s’est rapidement fait remarquer, notamment grâce à son rôle principal dans la série à succès Good Karma Hospital ainsi que dans le film August Sun. Travailler avec Deepa Mehta, réalisatrice indo-canadienne de renom sur l’ensemble du sous-continent indien, a représenté pour elle une opportunité exceptionnelle. Installée à Toronto, Mehta est connue pour son exigence artistique. Elle organise systématiquement des journées entières d’ateliers avec les acteurs afin qu’ils s’imprègnent en profondeur de leur rôle, qu’ils incarnent pleinement la personnalité du personnage qu’ils interprètent.

Ces ateliers visent à faire table rase des expériences personnelles et des préjugés des comédiens. Deepa Mehta les encourage à redevenir « crus », ou raw, selon le mot utilisé par Nimmi Harasgama — autrement dit, à se dépouiller de tout artifice pour aborder leur rôle avec sincérité et vulnérabilité. Ce processus, bien qu’intense, permet aux acteurs une plus grande liberté d’interprétation par la suite, ce qui se ressent clairement à l’écran dans la puissance et l’authenticité de leur jeu.

form-idea.com Paris, le 3. janvier 2021.

Notes de l’auteur

[1] Les Tamouls représentent environ 20 % de la population sri-lankaise. Leur présence sur l’île de Ceylan remonte au moins au XVIᵉ siècle, bien qu’elle soit sans doute antérieure.

[2] Le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), plus connus sous le nom de Tigres tamouls, étaient un groupe séparatiste armé revendiquant la création d’un État indépendant pour les Tamouls dans le nord et l’est du Sri Lanka.

[3] Le LTTE a également été accusé de graves violations des droits humains : enrôlement forcé d’enfants soldats, assassinats politiques, et massacres de populations musulmanes dans les zones qu’il contrôlait (source : La Croix).

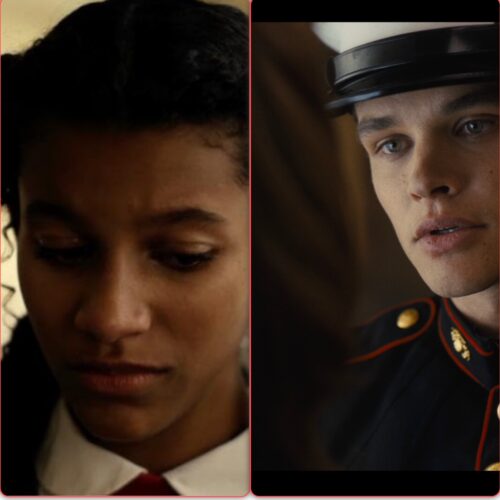

Nimmi Harasgama | Funny Boy

Nimmi Harasgama | Funny Boy Nimmi Harasgama in Funny Boy

Nimmi Harasgama in Funny Boy Nimmi Harasgama | Funny Boy

Nimmi Harasgama | Funny Boy Funny Boy

Funny Boy