Fanon à l’écran : La psychiatrie comme outil de lecture des sociétés coloniales

Alexandre Bouyer qui porte la responsabilité d’incarner Frantz Fanon dans le film réalisé par Jean-Claude Barny, raconte qu’il a failli ne pas se rendre au casting, craignant de ne pas avoir les épaules assez larges pour incarner le personnage. Barny lui-même dit qu’il avait conscience de se confronter à une personnalité si puissante que le challenge était immense de vouloir faire de cette vie un film. Mais qu’il portait ce film en lui depuis des années, sans en avoir pleinement conscience peut-être, depuis qu’il avait lu, à 17 ans « Peau noire, masque blanc » à la bibliothèque d’Argenteuil.Et le spectateur lui-même, celui qui admire Fanon connait son parcours professionnel, politique et militant, qui a lu sa biographie et surtout ses écrits sur « l’aliénation et la liberté » a pu avoir des doutes : comment ont-ils fait pour mettre en scéne, sans la trahir, cette vie bouleversante, dense et si courte ?

L’inhumanité de la société coloniale

Jean-Claude Barny et Alexandre Bouyer ont réussi leur challenge grâce à leur travail acharné et à leur ténacité – la production du film n’a pas été facile – et surtout à leur écoute mutuelle, fruit d’une immense complicité entre eux et du message fanonien.Frantz Fanon est une figure clé de l’histoire de la colonisation et de la décolonisation. Son engagement pour l’indépendance algérienne et son ouvrage Les damnés de la terre, préfacé par Jean-Paul Sartre, en ont fait une icône de l’anticolonialisme.Cet engagement aux côtés du FLN (Front de libération nationale algérien, toujours au pouvoir en 2025) dans une guerre violente a souvent masqué la dimension de Fanon psychiatre, de Fanon au chevet d’une humanité malade à laquelle il tente de rendre son humanité entière.Le film de Jean-Claude Barny, qui se déroule essentiellement à l’hôpital de Blida en Algérie, où Fanon fut chef du service de psychiatrie, restitue pleinement cette dimension. Fanon ouvre les cellules des malades, organise pour eux des matches de foot et des séances de ciné-club. Il met en pratique dans cette Algérie coloniale ce qu’il a appris avec François Tosquelles, psychiatre d’origine catalane qui a bouleversé la pratique de la discipline dans les années 1930. « Vous rêvez, vous êtes seul », dit pourtant le directeur de l’hôpital de Blida à Fanon lorsqu’il prend la direction de son service. Cela n’empêche pas le psychiatre martiniquais de poursuivre son rêve et sa quête d’humanité.Fanon vient à Blida pour soigner et découvre en 1953 cette société coloniale monstrueuse qui traite les colonisés comme des sous-hommes et, au sein de laquelle, les « dominants », les colons eux-mêmes, portent des pathologies propres à détruire leur propre humanité. En voulant effacer l’humanité des colonisés, les colons effacent la leur. Ainsi, la démarche de Frantz Fanon, puisée dans sa pratique de la psychiatrie, est de dénoncer l’inhumanité de la société coloniale. Le film de Jean-Claude Barny, d’une durée de 2h13, rend ce message accessible, compréhensible et en exprime les nuances.À Blida, il soigne tout le monde, les colonisés et les colons. Tous ont besoin de soins, même ce militaire français tortionnaire qui ne dort plus, rongé de l’intérieur et qui finit par jeter son fusil à terre.

La France et l’Algérie, du chemin reste à faire

Un film à voir donc et à conseiller. D’autant que Fanon, personnage clé de l’histoire du XXe siècle, est mal connu, en France en particulier, où son engagement pour l’Algérie l’a longtemps marginalisé et tenu à l’écart. Le film de Jean-Claude Barny, accessible et de très bonne vulgarisation, comblera, souhaitons-le, cette méconnaissance.

Des critiques, on se demande pourquoi, ont reproché au film « de vouloir tout dire » et de ne pas aller suffisamment au fond des choses, d’être trop didactique. Pourquoi ce reproche, en 2025, quand plus de 60 ans après la mort de Fanon, les rapports entre la France et l’Algérie ne sont toujours pas apaisés ? Il reste du chemin à faire pour se comprendre mutuellement.Le film dit beaucoup, en effet, sur les exactions de l’armée française, mais aussi sur cette indépendance algérienne qui se dessine au début des années 1960 et sur « l’après », qui ne sera pas aussi idyllique qu’on pouvait alors l’imaginer. Les dissensions au sein du FLN existent déjà. On voit dans le film le destin tragique de Ramdane, un combattant algérien, ami de Fanon, éliminé par « les colonels » car trop démocrate pour l’Algérie que les militaires souhaitent édifier. Ramdane ne voulait pas d’un régime militaire pour l’Algérie indépendante.

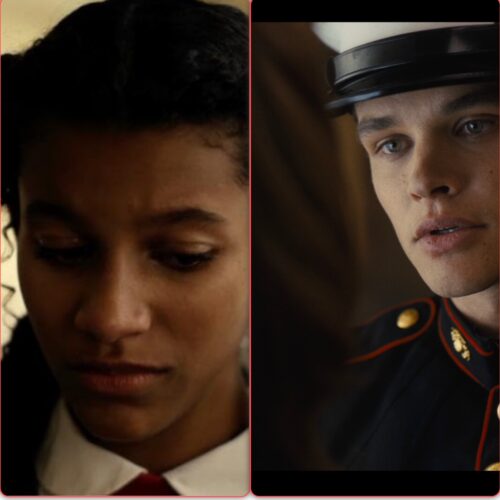

Un personnage est omniprésent dans le film : Josie, l’épouse de Fanon, militante elle aussi, qui l’accompagna dans tous ses engagements. Après le décès de son mari en 1961, elle vécut à Alger puis se donna la mort en 1989. Le film ne dit pas qu’elle mit fin à ses jours, 27 ans après l’indépendance, après avoir assisté au mitraillage de jeunes manifestants par la police algérienne. Mais un film ne peut pas tout dire. Le film ne mentionne pas non plus ce que Josie Fanon confia à son amie Assia Djebar après ces manifestations : « Oh Frantz, les colonisés …, ça recommence. »

Didier Levreau

Fanon, un film de Jean-Claude Barny, avec Alexandre Bouyer, Déborah François, Stanislas Merhar. Durée 2H30. En salle en ce moment.