.De l’ombre à la lumière : redécouvrir Annie E. Walker et Henry Ossawa Tanner

Autrice : Beverly Andrews

À mesure que les historiens de l’art s’ouvrent davantage à l’étude des artistes non-européens d’avant le XXe siècle, des noms longtemps relégués à l’oubli émergent enfin. Parmi eux, deux figures marquantes : Annie E. Walker et Henry Ossawa Tanner, artistes afro-américains de la fin du XIXe siècle. Tous deux connurent leur plus grand succès en France et laissèrent un héritage artistique encore trop peu célébré.

***

Annie E. Walker : une pionnière injustement oubliée

Née à Flatbush, dans l’état de New York, en 1855, Annie E. Walker se destine d’abord à une carrière d’enseignante. Mariée à un jeune avocat afro-américain en plein essor, elle s’installe avec lui à Washington, D.C., où elle découvre sa véritable vocation : l’art.

Après plusieurs cours, elle est admise à la prestigieuse Corcoran School of Art. Mais lorsque l’administration découvre qu’elle est noire, l’admission lui est brutalement retirée. Malgré l’intervention du célèbre abolitionniste Frederick Douglass, l’école maintient son refus. Walker ne se laisse pas abattre : elle déménage à New York, où elle est acceptée à la Cooper Union for the Advancement of Science and Art.

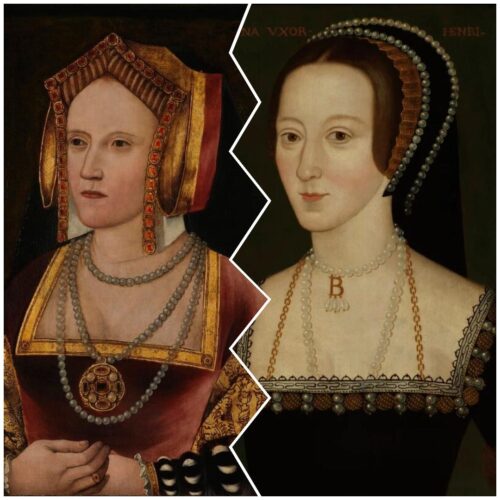

Diplôme en main, elle part pour Paris et devient la première femme afro-américaine connue à intégrer l’Académie Julian. C’est là qu’elle développe une voix artistique unique. En 1896, elle expose au Salon de Paris, où ses œuvres se distinguent par leur sensibilité et leur attention aux petits moments du quotidien. Studies of a Man in 16th Century Dress et surtout La Parisienne — une scène élégante et intemporelle — témoignent de son immense talent.

Malheureusement, de retour aux États-Unis, Walker ne parvient pas à concilier sa vie artistique avec les attentes sociales liées à son rôle d’épouse. Elle sombre dans une dépression dont elle ne se remettra jamais, vivant recluse jusqu’à sa mort. Son œuvre, bien que restreinte, laisse entrevoir ce qu’elle aurait pu accomplir si elle avait pu suivre librement sa vocation.

***

Annie EHenry Ossawa Tanner : un maître à la reconnaissance tardive

Né en 1859 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Henry Ossawa Tanner grandit dans une famille afro-américaine éduquée. Son père, évêque de l’Église épiscopale méthodiste africaine, et sa mère, ancienne esclave affranchie, lui transmettent des valeurs d’éducation et de foi. Tanner est un élève brillant et curieux. Un jour, lors d’une promenade avec sa mère, il aperçoit un artiste en train de peindre dans un parc. C’est le déclic : il sera peintre.

En 1876, il visite l’Exposition du centenaire à Philadelphie, où il découvre The Death of Cleopatra de l’artiste afro-américaine Edmonia Lewis. Cette rencontre confirme sa vocation, mais les écoles d’art lui ferment leurs portes en raison de sa couleur de peau. Malgré des pressions pour entrer dans les ordres, Tanner persiste. Finalement, il est admis à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, où il étudie auprès du célèbre Thomas Eakins.

La France, terre d’asile artistique

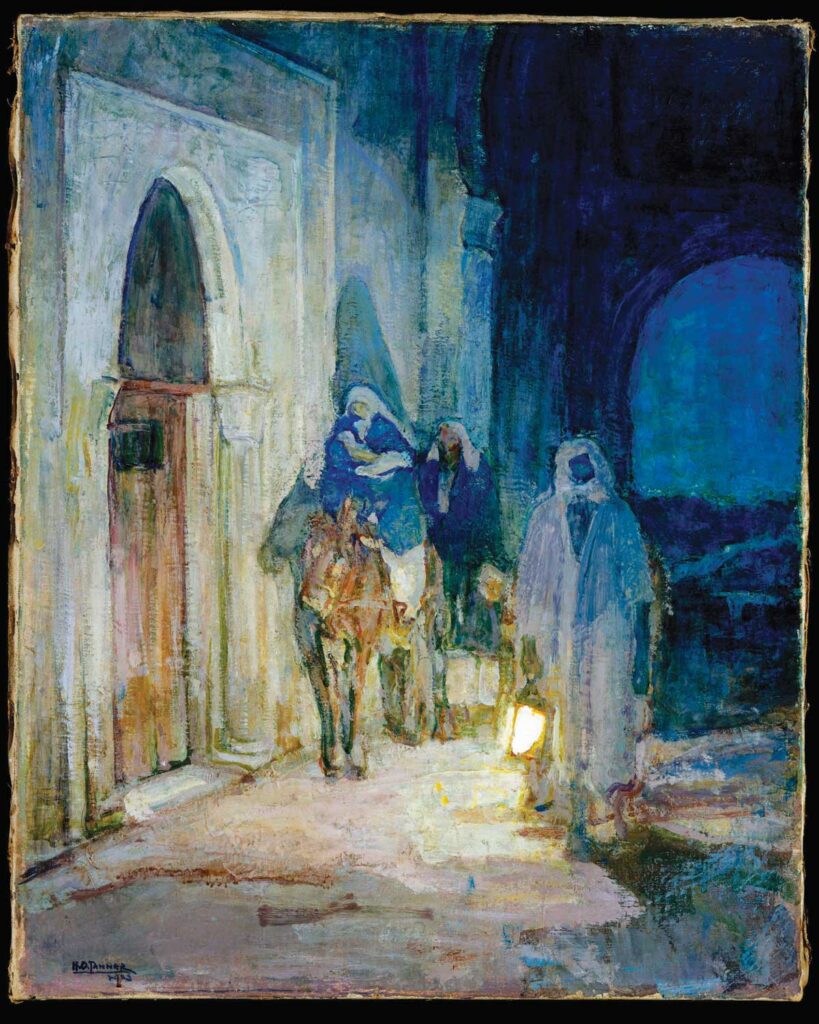

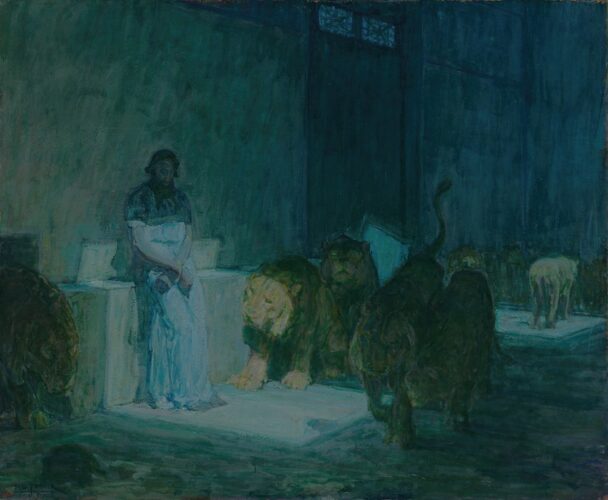

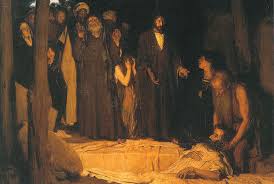

En quête de liberté et de reconnaissance, Tanner part en France et intègre à son tour l’Académie Julian. Là, il découvre un climat d’ouverture où son talent est reconnu. C’est en France qu’il trouve sa véritable identité d’artiste. Il alterne entre séjours aux États-Unis et en France, et durant l’un de ces retours, il peint The Banjo Lesson, une scène émouvante d’apprentissage musical entre générations. Cette œuvre devient un symbole de transmission, de dignité et de chaleur familiale — un contrepoint profond aux stéréotypes racistes de l’époque.

Malgré son succès, Tanner reste confronté au racisme en Amérique. Lors de ses études, il est violemment humilié : attaché à son chevalet que des camarades traînent dans la rue, il est exposé comme un crucifié. Traumatisé, il quitte définitivement les États-Unis pour s’installer en France.

Un héritage lumineux malgré les ténèbres

Installé en France, Tanner fonde une famille et poursuit son œuvre. Mais les deux guerres mondiales le bouleversent profondément. Le traumatisme humain le conduit à perdre foi — en l’homme, et en l’art. Il peint alors de moins en moins.

Et pourtant, ses premières œuvres demeurent d’une humanité bouleversante. Tanner y insuffle chaleur, compassion, espoir, et une profonde réflexion spirituelle. Il fut un précurseur silencieux, dont la grandeur artistique fut longtemps éclipsée par les préjugés de son époque.

***

Deux voix, un combat

Annie E. Walker et Henry Ossawa Tanner ont en commun bien plus que leur talent : tous deux ont dû quitter leur pays pour être reconnus, tous deux ont lutté contre le racisme systémique de leur époque, et tous deux ont inscrit dans leurs œuvres une vérité humaine, intime, essentielle.

Aujourd’hui, leur redécouverte participe d’un rééquilibrage du récit artistique mondial. Il est temps d’accorder à leurs œuvres la place qu’elles méritent — au cœur de notre mémoire collective.