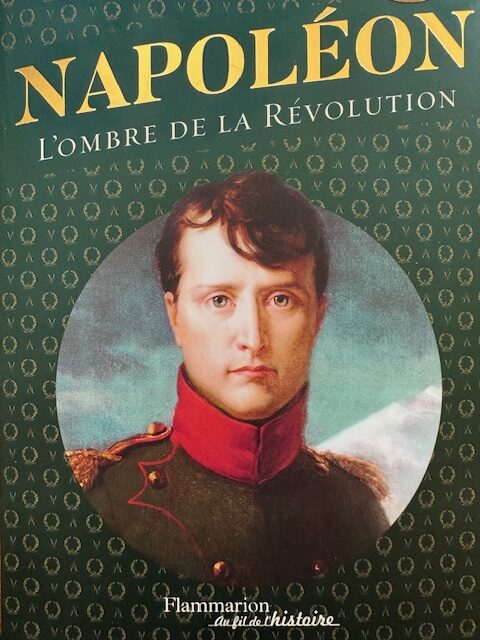

Napoléon vu par Bart Van Loo : entre mythe, pouvoir et tragédie historique

Napoléon. L’ombre de la Révolution, de Bart Van Loo

Napoléon, tout comme Alexandre le Grand, est une figure qui suscite une fascination mondiale. Lire sa biographie sous la plume d’un auteur étranger — en l’occurrence un Flamand — permet de bénéficier d’un regard plus impartial, éloigné des mythes nationaux, des clichés ou de l’héroïsation excessive souvent présents dans la tradition française.

Le titre du livre de Van Loo, Napoléon, l’ombre de la Révolution, est en lui-même révélateur. Dans l’historiographie belge ou britannique, le Premier Empire est perçu comme une prolongation de la Révolution française, laquelle se décomposerait en plusieurs phases : les événements de 1789, la monarchie constitutionnelle, la Terreur républicaine, le Directoire, puis enfin le despotisme bonapartiste.

Réalisme et opportunisme

Cet ouvrage dense de cinq cents pages s’ouvre sur les heures fondatrices de la Révolution française, en compagnie de ceux qui l’ont façonnée. Ces premières pages captivent — à l’image de l’ensemble du livre, d’ailleurs. On y découvre un Bonaparte encore éloigné de la figure impériale : avant 1789, il ne partage nullement le sentiment national français et nourrit le rêve d’une Corse indépendante. C’est par pragmatisme, et sans doute par opportunisme, qu’il rallie le camp des jacobins, tout en gardant ses distances vis-à-vis des luttes idéologiques.

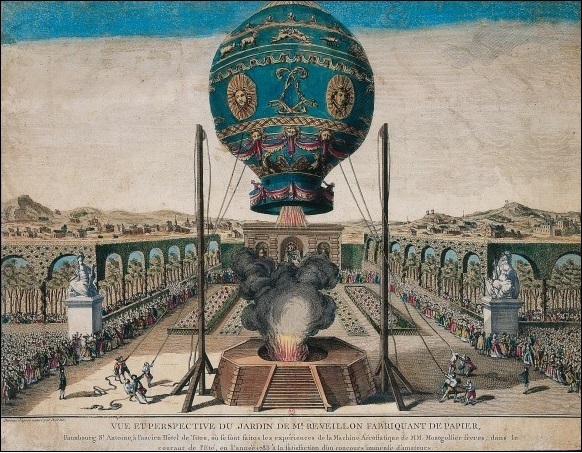

C’est au siège de Toulon, en 1793, que son destin bascule. Sa victoire éclatante le propulse sur le devant de la scène et lui vaut une promotion au grade de général. Dans le contexte révolutionnaire, les barrières sociales s’effacent, ouvrant la voie à des carrières fulgurantes. Une telle ascension aurait été inconcevable sous l’Ancien Régime.

Sur les champs de bataille, Bonaparte semble parfois porté par la chance. Il échappe à la mort à plusieurs reprises, souvent grâce au dévouement de ses soldats, prêts à se sacrifier pour réparer ses imprudences, notamment au cours des campagnes d’Italie. S’il ne manque pas de bravoure, son génie militaire est peut-être moins absolu que le récit officiel ne le laisse entendre. Sa tactique repose sur la rapidité, la surprise, l’effet de choc — mais cette exigence d’élan constant épuise ses troupes.

Comme Alexandre Le Grand, qu’il admire, Bonaparte est mû par une soif inextinguible de conquête. Rien ne semble pouvoir entraver sa volonté de domination, fût-ce la nécessité d’endosser une autre foi — il aurait même envisagé de se convertir à l’islam pour mieux régner sur l’Égypte et le Levant. À l’image de son modèle antique, il peut se révéler impitoyable avec ceux qui résistent à son autorité : les massacres de Jaffa en 1799 ou la répression féroce en Espagne entre 1807 et 1813 en sont les témoins les plus sombres.

Impérialisme et usure du pouvoir

Napoléon libère, codifie, modernise, administre et émancipe les territoires conquis par ses armées. Mais dans le même temps, il tolère les pillages. Trésors et œuvres d’art sont expédiés à Paris, transformant la capitale en véritable musée de guerre. Les nouvelles conquêtes deviennent vite un levier pour financer ses campagnes militaires et pour recruter une armée toujours plus nombreuse, souvent au prix de vies humaines.

Progressivement, il annexe plusieurs régions à la France : la Belgique, la Hollande, une partie de la Suisse, les territoires allemands à l’ouest du Rhin, Hambourg, le Piémont, la Toscane, Rome, la Catalogne ainsi que les provinces illyriennes (actuelles Slovénie et Croatie). Tous ces territoires sont intégrés à l’administration impériale, découpés en départements, comme n’importe quelle région française.

Mais avec le temps, le pouvoir use et déforme. Napoléon devient narcissique, irritable, obstiné. Nul n’ose plus le contredire ; ses proches ne lui rapportent que ce qu’il souhaite entendre. Son obsession pour le blocus continental — censé asphyxier le commerce britannique — l’entraîne dans une politique hasardeuse, déconnectée des réalités, qui finit par nuire gravement aux intérêts de la France et des Français.

L’occupation de l’Espagne puis la désastreuse campagne de Russie laissent derrière elles un sillage de ruines humaines. Les ambitions démesurées de l’Empereur auraient coûté la vie à plus de trois millions de jeunes Français — un drame démographique aux conséquences durables. On rapporte même qu’il aurait lancé à Metternich, avec un cynisme glacial : « Que me font, à moi, deux cent mille hommes. » (p. 403)

Chez l’Empereur, l’échec ne se conjugue jamais à la première personne. Il déclare :

l’héroïsme que l’on prête maintenant à la nation espagnole, en haine de la France, ne tient qu’à l’état de barbarie de ce peuple demi-sauvage et à la superstition que les fautes de nos généraux ont encore excitée » (page 395)

À l’heure du péril, Bonaparte sait disparaître. Il l’a fait en Égypte, puis à nouveau en Russie, laissant ses troupes à leur sort.

La chute du despote

Après le désastre de la campagne de Russie, qui décime la Grande Armée, Napoléon se voit contraint d’abdiquer. Grâce à l’habileté diplomatique de son ministre Talleyrand — que l’Empereur, avec son mordant coutumier, qualifia un jour de « tas de merde dans un bas de soie » — la France parvient à sauver la face lors du congrès de Vienne. L’exil de Napoléon sur l’île d’Elbe est présenté comme une concession honorable, tandis que le duché de Parme est accordé à l’impératrice Marie-Louise et à leur fils.

Mais tous ces efforts diplomatiques sont réduits à néant par le retour de Napoléon pendant les Cent-Jours, en 1815. Il faudra attendre sa défaite définitive à Waterloo, suivie de son exil à Sainte-Hélène, pour que la France soit enfin libérée des ambitions titanesques de l’ancien empereur.

La réplique cinglante de La Fayette à Lucien Bonaparte, qui dénonçait l’ingratitude du Parlement envers son frère, résume à elle seule l’état d’esprit des Français en 1815 :

Avez-vous donc oublié ce que nous avons fait pour lui ? Avez-vous oublié les ossements de nos enfants, de nos frères, attestent partout notre fidélité, dans les sables de l’Afrique, sur les bords du Guadalquivir et du Tage, sur les rives de la Vistule et dans les déserts glacés de la Moscovie ? Depuis plus de dix ans, trois millions de Français ont péri pour un homme qui veut lutter encore aujourd’hui contre toute l’Europe ! Nous avons assez fait pour lui ; maintenant notre devoir est de sauver la patrie ! (page 454)

Il n’est donc guère surprenant que Napoléon continue de susciter admiration et fascination, même aujourd’hui. Et pourtant, son héritage est lourd : des millions de morts en France et en Europe, le rétablissement de l’esclavage, l’installation de sa famille sur les trônes d’Europe comme on distribue des titres de propriété, sans oublier son goût prononcé pour la corruption lorsqu’il s’agissait d’écarter ses adversaires.

Rappelons qu’il est aussi celui qui, en 1795, n’a pas hésité à faire tirer au canon sur les Royalistes, réprimant dans le sang une insurrection en plein cœur de Paris. Un homme de contradictions, dont la grandeur ne peut être dissociée de la violence qui l’a accompagnée.Ses conquêtes éclairs et sa relation passionnée avec Joséphine de Beauharnais ont-elles suffi à faire de Napoléon un dirigeant hors du commun ? Il est vrai qu’il nourrissait un véritable intérêt pour l’art, l’histoire, la science et la littérature — autant de domaines qui ont contribué à polir son image et à lui conférer une aura de génie universel.

Mais ce sont surtout les récits qui ont suivi qui ont façonné la légende. Le XIXe siècle, avec un Victor Hugo admiratif, l’a sublimé. Le XXe, à travers le prisme du cinéma, l’a mythifié. Ainsi, l’homme s’est peu à peu effacé derrière le personnage, jusqu’à devenir une icône, parfois plus grande que son œuvre elle-même.

Le seul nom de Robespierre suffit à faire frissonner, tant il incarne encore aujourd’hui la figure austère et implacable de la Terreur. Et pourtant, cet homme incorruptible, fervent défenseur du peuple et artisan de l’abolition de l’esclavage, agissait — du moins en apparence — au nom de principes. S’il reste responsable de quelque 15 000 à 35 000 exécutions sous la Terreur, il n’a jamais atteint le degré de violence systémique, ni la boucherie de masse orchestrée par le premier Empereur des Français.

Le livre de Bart Van Loo s’impose comme une œuvre remarquable. L’auteur belge maîtrise à la perfection l’art de raconter : il retrace les événements politiques qui ont mené à la Révolution, puis à la chute de Napoléon, sans jamais s’enliser dans des listes interminables ou des descriptions trop techniques des batailles. Une narration vivante, limpide, qui permet de comprendre l’Histoire sans s’y noyer.

Napoléon. L’ombre de la Révolution, Flammarion au fils de l’histoire, 2023.Bart Van Loo est l’auteur du best-seller « Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe ».

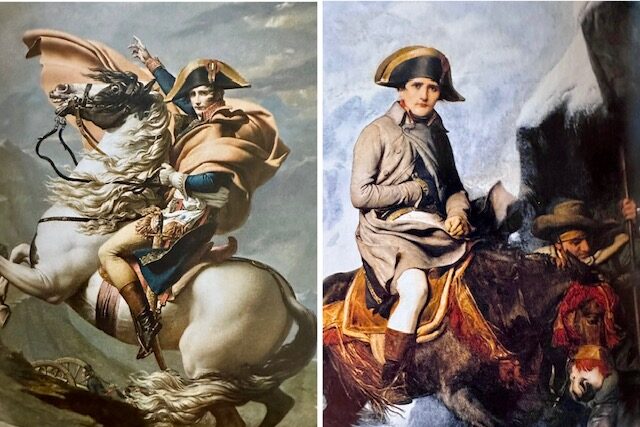

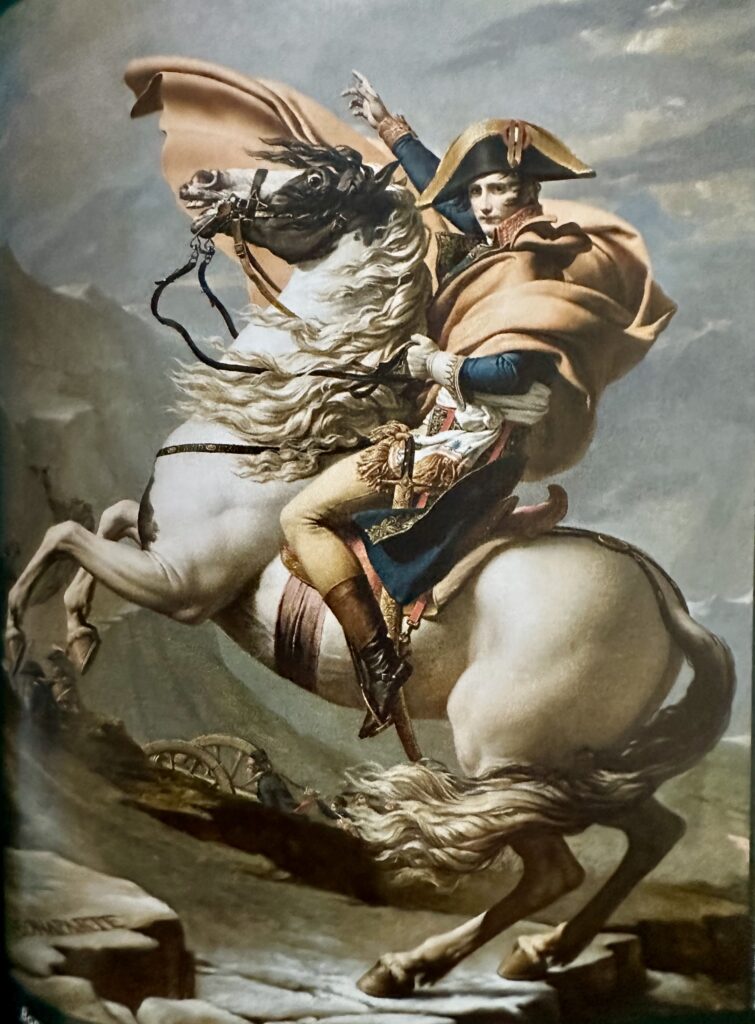

La propagande : Bonaparte traversant les Alpes. Peinture de Jacques-Louis David.

Selon Bart Van Loo, ce tableau correspond plus à la réalité : Bonaparte franchissant les Alpes (sur une mule). Peinture de Paul Delaroche.