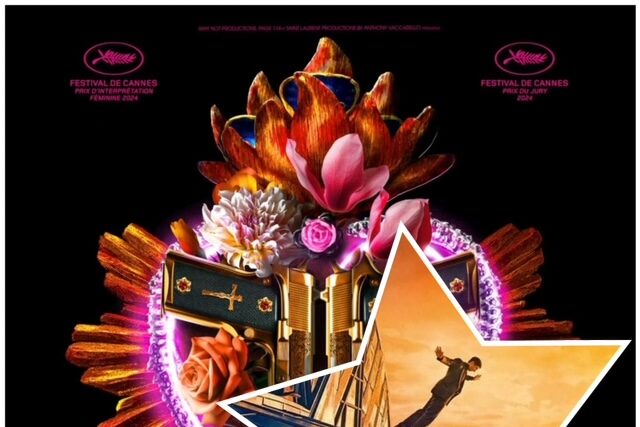

Du succès d’Emilia Perez à la chute vertigineuse de Megalopolis

Deux visions audacieuses du cinéma, deux prises de risques assumées, deux issues diamétralement opposées : Emilia Pérez de Jacques Audiard et Megalopolis de Francis Ford Coppola.

D’un côté, une comédie musicale improbable sur fond de cartel mexicain et de transition de genre, portée par une narration fluide, des choix de mise en scène audacieux et une vraie émotion. De l’autre, une fresque philosophique ambitieuse, visuellement travaillée mais narrativement confuse, qui peine à trouver son souffle malgré des intentions nobles.

Ces deux films illustrent à merveille ce que le cinéma peut offrir lorsqu’il ose sortir des sentiers battus. Mais ils rappellent aussi que l’originalité ne suffit pas : encore faut-il savoir canaliser sa vision, raconter une histoire qui touche et qui tient. Là où Emilia Pérez parvient à marier légèreté, gravité et intelligence politique, Megalopolis se perd dans un labyrinthe de symboles et d’idées, sans jamais vraiment émouvoir ni captiver.

C’est tout l’enjeu du cinéma d’auteur : naviguer entre liberté créative et exigence narrative. Audiard signe ici une œuvre étonnamment accessible malgré la complexité de ses thèmes. Coppola, lui, semble prisonnier de sa propre légende, emporté par un projet trop lourd pour convaincre.

Deux films, deux trajectoires. L’un illumine l’écran, l’autre s’éteint avant d’avoir vraiment brillé.

« Emilia Pérez » : un ovni cinématographique audacieux et émouvant

Avec Emilia Pérez, le réalisateur ose un pari risqué mais brillamment exécuté : mêler thriller et comédie musicale. Dès les premières scènes, le spectateur est happé par une intrigue haletante, rythmée par des chansons entraînantes qui, loin d’atténuer la tension dramatique, en accentuent au contraire l’intensité. Le film évite habilement les écueils du kitsch ou de la caricature, maintenant tout du long une justesse de ton remarquable.

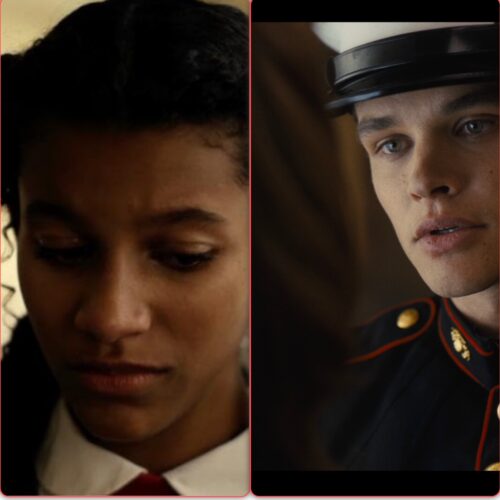

Au cœur du récit : Juan « Manitas » del Monte, un chef de cartel mexicain aussi redoutable que sanguinaire, qui nourrit un rêve enfoui depuis l’enfance — devenir une femme. Pour entamer cette métamorphose, il fait appel à une avocate brillante, incarnée avec intensité par Zoe Saldaña. Brimée dans sa carrière par un racisme systémique, cette femme noire se heurte à un plafond de verre tenace dans une société mexicaine encore très inégalitaire.

Le film suit leur parcours improbable, entre rebondissements et voyages à l’international — de la Thaïlande à Israël — à la recherche d’un chirurgien capable de mener à bien l’opération. Pendant ce temps, l’avocate orchestre la disparition factice de « Manitas » et veille à la sécurité de sa femme et de leurs deux enfants, discrètement exfiltrés en Suisse.

Le résultat de l’opération est saisissant : Juan « Manitas » del Monte renaît sous les traits d’Emilia Pérez, incarnée avec justesse et intensité par l’actrice trans espagnole Karla Sofía Gascón. La transformation est non seulement physique, mais aussi psychologique. Emilia découvre le monde avec un regard neuf, traversé par une sensibilité et une vulnérabilité jusque-là enfouies. Toutefois, son désir pour les femmes, lui, demeure inchangé — preuve que l’identité de genre et l’orientation sexuelle ne se confondent pas.

Dans un élan de rédemption, Emilia fait discrètement revenir sa femme et ses enfants au Mexique. Pour les protéger, elle se fait passer pour une tante bienveillante, riche et lointaine. Mais les apparences ne tiennent pas longtemps face aux tensions du passé, et la réalité finit par rattraper ce fragile équilibre. Le retour sur la terre natale marque un tournant : l’intrigue s’épaissit, les enjeux deviennent plus intimes, plus politiques aussi.

Emilia Pérez ne se contente pas de divertir : il interroge. Le film soulève avec finesse la question du rôle des femmes dans les sphères de pouvoir, tout en pointant les limites d’un système profondément patriarcal. Et si le monde allait mieux sous la houlette des femmes ? Les données semblent donner raison à cette hypothèse : les pays où les femmes sont pleinement engagées dans la vie publique, politique et économique affichent souvent les niveaux les plus élevés d’égalité et de bonheur collectif.

« Megalopolis » : le rêve ruiné de Coppola

Il en avait fait son projet de vie. Un film-culte en devenir. Une œuvre monumentale censée couronner une carrière déjà mythique. Mais Megalopolis, le dernier long-métrage de Francis Ford Coppola, laisse un goût amer — celui d’un rêve de grandeur qui s’effondre sur lui-même.

Le titre, prometteur, annonçait une fresque ambitieuse. Et le film l’est, incontestablement, du moins sur le papier. Coppola convoque les fantômes de Rome antique pour les transposer dans un New York fictif, en pleine décadence. Une lutte de pouvoir entre un César visionnaire et un Cicéron pragmatique, symboles d’un affrontement entre idéal utopique et réalisme politique. Sur le fond, les thématiques sont riches : argent, corruption, politique, sexualité… autant de sujets brûlants qui auraient pu nourrir un grand film philosophique.

Mais très vite, le soufflé retombe. Passées les premières minutes visuellement saisissantes, le film s’enlise dans un verbiage confus et une mise en scène prétentieuse. L’intention artistique, aussi noble soit-elle, ne suffit pas à masquer un récit décousu, souvent indigeste. On peine à suivre, on bâille — et on s’interroge : à quoi bon tant de moyens pour si peu d’impact ?

Le budget de 140 millions de dollars, entièrement autofinancé par Coppola, confère au projet un air de tragédie personnelle. D’aucuns diront qu’une adaptation théâtrale aurait mieux servi cette joute oratoire grandiloquente. Car malgré un casting prestigieux, le film sombre dans le naufrage. Le New York Times n’hésite pas à évoquer ce Megalopolis comme l’un des plus grands flops de l’histoire du cinéma.

À sa sortie, dans une salle quasi vide — cinq spectateurs épars, tout au plus — le silence pesant valait tous les commentaires. Un rêve de grandeur qui s’achève dans le désenchantement.

- DES ESPAGNOLES D’EXCEPTION

- Marco Bellocchio, un réalisateur & un intellectuel

- Sublet : un film qui interpelle les quinquagénaires

- Le stalinisme-confucéen raconté par Jihyun Park & She-Lynn

- De l’Empire ottoman au Congo belge, la tragique ADN familiale des Rossos