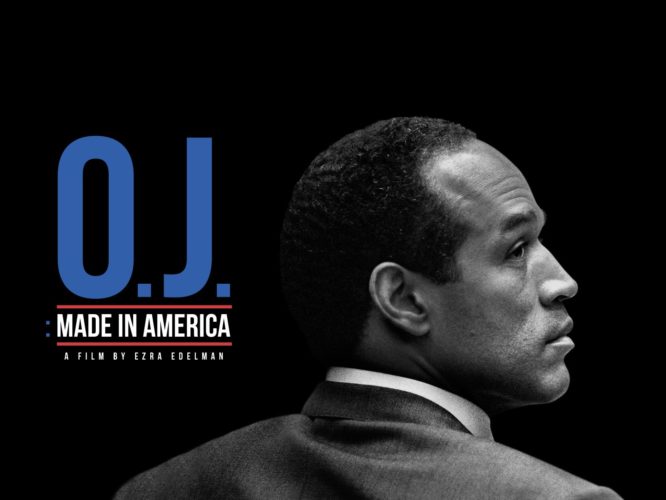

Le documentaire : O.J. | Made in America

Un déni de justice pour une paix civile ?

Auteur: Pierre Scordia

Disponible sur Disney+, le documentaire fleuve d’Ezra Edelman — 7h30 en cinq volets — captive autant par sa maîtrise narrative que par la complexité de son sujet. À travers la trajectoire d’O.J. Simpson, icône afro-américaine du sport, du cinéma et des affaires, le film explore les fractures raciales profondes qui traversent la société américaine.

O.J. la réussite sociale extraordinaire d’un afro-américain

L’ascension sociale d’O.J. Simpson est d’autant plus spectaculaire qu’elle se déroule dans une Amérique à peine sortie de l’ère de la ségrégation. Originaire de Louisiane, sa famille s’installe en Californie, attirée par un climat perçu comme plus favorable aux Noirs. C’est à San Francisco, le 9 juillet 1947, qu’Orenthal James Simpson voit le jour, au sein d’un foyer marqué par la piété de sa mère et l’homosexualité assumée de son père — une configuration familiale rare pour l’époque.

En 1967, ses exploits sur les terrains attirent l’attention nationale. Il choisit alors de poursuivre ses études à l’University of Southern California (USC), une institution majoritairement blanche. Très vite, il s’impose comme un athlète hors norme au sein de l’équipe de football de l’USC. L’année suivante, il décroche le prestigieux trophée Heisman, symbole de son excellence sportive. Simpson devient alors une figure adulée bien au-delà des frontières de sa communauté.

Mais alors que les tensions raciales culminent et que de nombreux athlètes afro-américains appellent au boycott des Jeux Olympiques de 1968, Simpson opte pour le silence. Il se tient à distance des revendications politiques. Pour lui, sa réussite personnelle suffit à prouver qu’un Noir peut s’imposer dans l’Amérique blanche — sans confrontation, sans militantisme.

O.J. Simpson : un héros américain façonné par les médias

Simpson s’épanouit dans une Amérique qui semble, du moins en apparence, l’avoir adopté. Il s’installe à Brentwood, quartier huppé et majoritairement blanc de l’ouest de Los Angeles, où il devient une véritable coqueluche. Sa popularité transcende les terrains de sport : il décroche un contrat publicitaire avec Hertz, une première pour un Afro-Américain à l’époque. Ce partenariat marque un tournant : Simpson n’est plus seulement un athlète, il devient une image, un produit parfaitement marketé pour séduire l’Amérique blanche.

Le documentaire d’Ezra Edelman révèle les dessous de cette stratégie d’image. Dans les spots publicitaires de la marque, aucun figurant noir. Ceux qui l’encouragent à courir — « Go O.J., go ! » — sont exclusivement blancs. Tout est pensé pour que la majorité blanche puisse s’identifier à cette figure du succès. On souligne ses traits fins, son physique jugé "acceptable" par les standards de l’époque, presque comme pour gommer les signes extérieurs de sa négritude. O.J. devient ainsi l’un des rares Noirs à incarner l’American Dream… au prix d’une invisibilisation de son appartenance raciale.

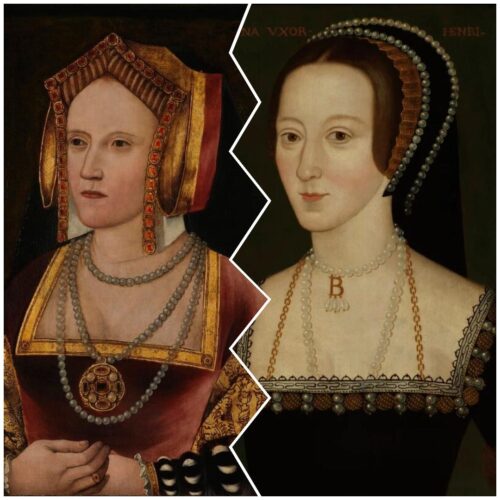

Intégré aux cercles les plus sélects de la société blanche californienne, Simpson ne fréquente plus que les clubs privés, les golfs huppés et les restaurants les plus en vue de Beverly Hills ou de Brentwood. En 1977, dans un de ces établissements mondains, il croise la route de Nicole Brown, une serveuse blonde de 18 ans à la beauté remarquée. Il en tombe éperdument amoureux.

Deux ans plus tard, il divorce de Marguerite Whitley, sa première épouse afro-américaine, avec qui il a eu trois enfants. En 1985, il épouse Nicole Brown, officialisant une relation qui fait d’autant plus parler qu’elle incarne, aux yeux de certains, une rupture nette avec ses origines.

De cette union naîtront deux enfants. Très vite, Simpson se montre généreux envers sa nouvelle belle-famille. Les parents de Nicole, notamment, bénéficient largement de son statut de star et de sa fortune. Pour l’opinion publique, le couple symbolise l’ascension parfaite : celle d’un homme noir qui, par le sport, la télévision et le monde des affaires, s’est frayé une place au sommet de l’échelle sociale américaine.

Le rêve californien des Afro-Américains, une illusion brisée

La « Terre promise » californienne pour les Afro-Américains ne tient qu’un temps. Entre les années 1940 et 1960, la population noire de l’État explose, augmentant de 600 %, contre seulement 100 % pour les autres communautés. Poussés par la misère, le racisme institutionnalisé et les violences du Sud — au Texas, en Louisiane ou en Géorgie — des milliers de familles noires migrent vers la Californie, en quête de liberté et d’opportunités. San Francisco et Los Angeles deviennent les principaux pôles d’accueil de cet exode.

Mais l’espoir d’une vie meilleure s’émousse rapidement. À Los Angeles, les Afro-Américains se retrouvent concentrés dans les quartiers du sud de la ville, qui deviennent des ghettos frappés par la pauvreté, la drogue et la délinquance. Dans ces zones marginalisées, les tensions avec la police de Los Angeles (LAPD) ne cessent de croître. Les abus, les humiliations, les contrôles violents se multiplient. Plusieurs membres des forces de l’ordre sont même soupçonnés — parfois ouvertement — de sympathies pour des groupes suprématistes blancs, voire pour le Ku Klux Klan.

Le climat explose en 1992 avec l’affaire Rodney King. Interpellé après une course-poursuite, ce jeune Afro-Américain est violemment passé à tabac par plusieurs policiers blancs. La scène, filmée par un témoin, fait le tour du pays. Pourtant, malgré les images accablantes, les agents sont acquittés. Le verdict, prononcé par un jury entièrement blanc, provoque une onde de choc : pendant plusieurs jours, de violentes émeutes embrasent le sud de Los Angeles. La colère, contenue depuis des décennies, éclate au grand jour.

Le double meurtre de Nicole Brown et Ron Goldman

C’est dans ce climat explosif qu’éclate, le 12 juin 1994, l’affaire qui va captiver l’Amérique entière : le double meurtre de Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman. Le crime est d’une violence inouïe — une véritable scène d’horreur. Les deux victimes ont été sauvagement poignardées à de multiples reprises ; Nicole, l’ex-épouse de Simpson, est presque décapitée [1]. Les images du drame, insoutenables, choquent le pays.

Rapidement, tous les indices convergent vers un seul et même suspect : O.J. Simpson. Des traces de sang sont retrouvées dans sa voiture et à son domicile. Il porte lui-même une entaille à la main, compatible avec une blessure infligée au moment de l’agression. L’un des gants ensanglantés du tueur est découvert dans son jardin. Les analyses ADN sont formelles : le sang correspond à celui des deux victimes… et au sien.

S’ajoutent à cela un passé lourd : de nombreuses interventions de police au domicile des Simpson pour violences conjugales, un rapport dans lequel Nicole exprime sa peur d’être tuée par son ex-mari, et l’absence d’alibi crédible d’O.J. le soir du drame. Pire encore, il prend la fuite lorsque la police cherche à l’interroger — une cavale médiatisée en direct à la télévision, suivie par des millions d’Américains.

Dans ces conditions, l’affaire semble presque pliée. Certains proches de Simpson, dont son propre agent, ne doutent pas de sa culpabilité. Et pourtant… l’ancien champion sera acquitté.

Le procès du siècle : passion contre raison

Ce verdict retentissant est le fruit d’une stratégie de défense d’une redoutable efficacité, portée par ce que la presse surnomme le « Dream Team » des avocats les plus talentueux du pays. Fort de moyens financiers colossaux, Simpson parvient à déplacer le cœur du procès : il ne s’agit plus de prouver son innocence, mais de mettre en accusation le LAPD lui-même. L’enquête est discréditée, notamment à travers la figure controversée de l’inspecteur Mark Fuhrman, accusé de racisme — et dont des enregistrements audio prouvent qu’il a tenu des propos ouvertement haineux.

Johnnie Cochran, l’un des avocats les plus charismatiques du pays, joue sur une corde sensible : les humiliations endurées par les Afro-Américains face à une police perçue comme systématiquement raciste. Un discours qui trouve un écho profond chez un jury composé à 80 % de Noirs. À l’audience, Cochran va jusqu’à comparer Fuhrman à Hitler — une déclaration choc qui scandalise la famille de Ron Goldman, de confession juive.

La chute d’une star

Acquitté au pénal, O.J. Simpson ne sort pas indemne de l’affaire. Dans son quartier cossu de Brentwood, il devient persona non grata. Les habitants, convaincus de sa culpabilité, l’évitent. L’ostracisme social est total. De leur côté, les parents de Ron Goldman, sidérés par le verdict, saisissent la justice civile. Cette fois, ils obtiennent gain de cause : Simpson est reconnu civilement responsable de la mort de Nicole Brown et de Ron Goldman, et condamné à verser 33,5 millions de dollars aux familles des victimes — une somme qu’il est bien incapable de payer.

Pour échapper aux saisies, il quitte la Californie et trouve refuge en Floride, un État où les biens personnels sont mieux protégés contre l’expropriation.

Mais comme dans le Crime et châtiment de Dostoïevski, le poids du crime semble le hanter. Simpson sombre peu à peu. Il s’entoure de relations douteuses, s’enfonce dans l’alcool, la drogue, le sexe. Une fuite en avant ? Peut-être. En tout cas, le pire reste à venir.

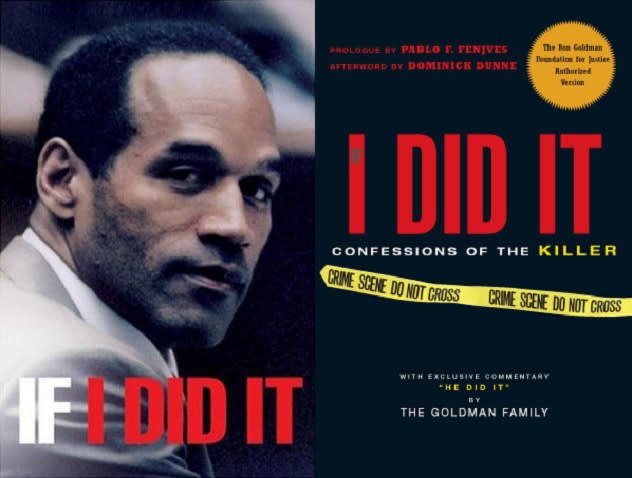

Dans un geste jugé indécent par beaucoup, il publie en 2006 un livre intitulé If I Did It (Si je l’avais fait), dans lequel il détaille — sous forme de fiction — comment il aurait procédé… s’il avait été le meurtrier. Les similitudes entre ce "récit hypothétique" et les faits réels sont troublantes. Tollé général.

Les Goldman, dans un dernier acte judiciaire, obtiennent les droits du livre à travers un procès civil supplémentaire. Ils en modifient le titre, le transformant en If (I Did It): Confessions of the Killer. Le mot "if", relégué en tout petit, laisse peu de place au doute. Le message est clair : pour eux, il ne s'agit plus d'une hypothèse.

Quelques années plus tard, O.J. Simpson refait la une des journaux, cette fois pour une affaire de vol à main armée. En 2007, il est arrêté à Las Vegas après avoir tenté de récupérer, avec l’aide de complices armés, des objets personnels mis en vente dans une chambre d’hôtel — des souvenirs qu’il estime lui appartenir.

Jugé au Nevada par un jury entièrement blanc, Simpson est reconnu coupable. Le verdict tombe le 3 octobre 2008, exactement douze ans jour pour jour après son acquittement dans le procès pour meurtre. La sentence est lourde, jugée par beaucoup comme disproportionnée au regard des faits : 33 ans de prison, dont un minimum de neuf ans à purger avant toute possibilité de libération conditionnelle.

Ce jugement, perçu comme une revanche judiciaire, sonne comme le véritable point final de la chute d’un homme qui fut, un temps, l’une des plus grandes icônes de l’Amérique médiatique.

Conclusion

Ce documentaire fleuve met en lumière les profondes fractures qui continuent de traverser la société américaine, plus de 150 ans après l’abolition de l’esclavage. Certes, des avancées majeures ont été réalisées — à l’image de la condamnation du policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd ou de l’essor du mouvement Black Lives Matter —, mais les divisions semblent, paradoxalement, se creuser.

Le pays apparaît de plus en plus polarisé. Le parti républicain, jadis artisan de l’émancipation des esclaves, est désormais dominé par la figure controversée de Donald Trump — un homme d’affaires populiste, accusé de mensonges et de dérives autoritaires, dont le discours trouve un écho puissant auprès d’une partie de l’Amérique blanche, ouvrière et frustrée. À mesure que les revendications progressistes avancent, une réaction identitaire et conservatrice semble s’intensifier. Comme si chaque pas vers plus d’égalité déclenchait un retour de bâton toujours plus brutal.

Mais au-delà des considérations politiques et raciales, le documentaire laisse aussi entrevoir un drame humain : celui d’une femme, Nicole Brown Simpson, prisonnière de la violence conjugale. Ses appels désespérés à la police — conservés et diffusés dans la série — font froid dans le dos. On y entend une femme terrifiée, persuadée que son ex-mari pourrait la tuer. Derrière le masque séduisant de la star du football, se dévoile un homme consumé par la jalousie, l’orgueil et la colère — un monstre que plus personne ne parvient à raisonner.

Les témoignages de deux jurées afro-américaines, les numéros 2 et 9, interrogées dans le documentaire, soulèvent une question troublante. Elles expliquent que leur verdict visait à rééquilibrer les injustices faites aux Noirs. Si l’on peut comprendre leur logique, on reste frappés par leur indifférence à la souffrance de la victime. Et une question dérangeante surgit : si Nicole Brown avait été noire, le verdict aurait-il été le même ?

Malgré tout, l’acquittement de Simpson a été vécu par une partie de la population comme une forme de réparation symbolique, une revanche dans une Amérique perçue comme injuste et discriminante. Le procès est devenu le théâtre d’un affrontement identitaire où la passion a supplanté la raison.

Et c’est peut-être là l’ultime leçon du documentaire : aucune démocratie, aussi puissante soit-elle, n’est à l’abri d’une déchirure. Lorsqu’une société ne parvient plus à faire justice de manière équitable, elle court toujours le risque de voir les conflits latents exploser.

[1] Le double meurtre a eu lieu alors que les enfants dormaient à l’étage.

form-idea France, le 22 mai 2021.

Nicole Brown & OJ Simpson

Nicole Brown & OJ Simpson