Turquie, nation impossible

Un film concis et remarquable

Comment la Turquie contemporaine s’est-elle constituée sur des bases ethno-religieuses ?

Le remarquable documentaire d’Arte Turquie, Nation impossible retrace les étapes fondatrices de la République turque et les dynamiques politiques ayant préparé le terrain aux ambitions d’Erdoğan. Le plus surprenant ? La Turquie laïque d’Atatürk a paradoxalement ouvert la voie au nationalisme ethno-religieux.

Épuration ethno-religieuse (1915-1923)

Le rapprochement opéré entre Atatürk — le militaire, le révolutionnaire, le laïc — et Erdoğan — le militant, le réactionnaire, l’islamiste — est saisissant. Pour les modernistes de la Belle Époque, l’instauration d’une république laïque en Turquie passait par l’obtention d’une homogénéité religieuse, ce qui impliquait l’épuration des Arméniens apostoliques et des Grecs orthodoxes [1]. Inspirés du jacobinisme de la Révolution française, les Jeunes-Turcs aspiraient à fonder une République unie et indivisible. Pour y parvenir, il fallait turquifier, islamiser et moderniser — les trois piliers définis par le poète nationaliste Ziya Gökalp. Mustafa Kemal, conscient de l’influence des religieux sur les masses, s’allie alors à eux : ils sont en effet les mieux placés pour mobiliser la population, notamment les Kurdes majoritairement sunnites comme les Turcs, les nouveaux ennemis communs étant désormais les chrétiens.

Au printemps 1915 débute une répression d’une extrême brutalité contre les Arméniens : les hommes sont exécutés, tandis que femmes, enfants et vieillards sont contraints à d’interminables marches de déportation, marquées par la cruauté. Le nombre de victimes arméniennes est estimé à 1,6 million. Ce constat conduit l’historien Hamit Bozarslan à affirmer que la Turquie moderne s’est construite sur un génocide, bien que celui-ci se soit déroulé durant les dernières années de l’Empire ottoman.

Dans le récit national turc, c’est la thèse de la survie qui prévaut. Le traité de Sèvres, signé en 1920 sous la pression des puissances de l’Entente, entérine le démantèlement de l’Empire ottoman à l’agonie. À l’instar des Habsbourg et des Hohenzollern, les Ottomans sont privés de leurs territoires ou colonies. La France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Grèce se partagent les anciennes provinces ottomanes, ce que les Turcs vivent comme un profond traumatisme national. Une Grande Arménie voit le jour, tandis que les Kurdes obtiennent une autonomie territoriale.

Mustafa Kemal prend alors la tête de l’armée pour affronter les puissances occidentales et laver l’humiliation infligée par le traité de Sèvres. Il devient le gazi, le victorieux, le héros national. Sa réputation en sort renforcée, d’autant qu’il a l’avantage de ne pas avoir été impliqué dans les grands massacres des Arméniens. Tandis que Français et Britanniques se retirent de l’Anatolie, les Turcs mettent trois ans à repousser l’armée grecque. Quelque 1 500 000 Grecs sont expulsés de terres qu’ils occupaient depuis vingt-cinq siècles, notamment de la grande ville de Smyrne (aujourd’hui Izmir). En parallèle, environ 500 000 musulmans de Grèce sont contraints de fuir vers la Turquie. Cette vaste opération de purification ethno-religieuse est encadrée par la toute jeune Société des Nations.

En 1923, le traité de Lausanne remplace celui de Sèvres, consacrant les victoires militaires de Mustafa Kemal. La République de Turquie est reconnue dans ses frontières actuelles, et le nouveau traité ne fait plus aucune mention d’un État arménien ni d’une autonomie kurde. La transformation démographique est saisissante : alors que les non-musulmans représentaient environ 30 % de la population en 1914 sur ce même territoire, ils n’en constituent plus que 2 % [2].

D’un Empire religieux oriental à un État laïc européen (1923-1935)

La République turque est officiellement proclamée le 29 octobre 1923, avec Mustafa Kemal à sa tête. Dès lors, son objectif est clair : remplacer l’ancien Empire ottoman, fondé sur la religion, par un État laïc et puissant. Une tâche d’autant plus ambitieuse que la Turquie occupait alors une place centrale dans le monde musulman, en tant que siège du Califat [3]. Kemal parvient à mener cette transformation grâce au pouvoir absolu qu’il s’arroge. Il gouverne désormais une nation redéfinie autour d’une identité exclusivement ethno-turque, ce qui lui permet de lancer une série de réformes radicales, souvent imposées avec brutalité.

Entre 1925 et 1935, cette décennie de réformes voit s’opérer une refonte complète de la société : le turc devient la langue unique pour l’appel à la prière, les tribunaux religieux sont abolis, les écoles coraniques fermées. L’État prend le contrôle des affaires religieuses par la création de la Diyanet, chargée de maintenir un islam « éclairé ». Parallèlement, l’adoption d’un patronyme devient obligatoire : Kemal choisit pour lui-même le nom d’Atatürk, « père des Turcs ». Il interdit le fez, coiffe traditionnelle ottomane qu’il associe à l’ignorance et au fanatisme, et remplace les anciens systèmes de poids et mesures par ceux en usage en Occident. Le calendrier grégorien est adopté, l’alphabet latin remplace l’écriture arabe, et l’école devient obligatoire, érigée en vecteur d’une idéologie nationale forte.

L’émancipation des femmes, quant à elle, progresse à grands pas. En 1934, elles obtiennent le droit de vote — dix ans avant les Françaises, et trente-sept ans avant les Suissesses.

Pour mener à bien un tel bouleversement socio-culturel, Atatürk s’appuie sur la force et un régime à parti unique. Bien qu’il se revendique moderniste et pro-occidental, il rejette fermement le principe de séparation des pouvoirs. Seuls les régimes stalinien et kémaliste sont parvenus à transformer aussi profondément une société en un laps de temps aussi court. Kemal excelle dans l’art de consolider son autorité en tirant parti des circonstances. Ainsi, après la tentative d’assassinat dont il est la cible à Izmir, le 15 juin 1926, il saisit l’occasion pour éliminer ou emprisonner ses anciens compagnons devenus opposants. Il s’impose alors comme le chef incontesté, incarnant à la fois le passé, le présent et l’avenir de la nation.

Presque un siècle plus tard, Recep Tayyip Erdoğan reproduit une stratégie similaire à la suite de la tentative de coup d’État des 15 et 16 juillet 2016. Il lance une vaste purge : plus de 150 000 opposants sont arrêtés ou révoqués, et près de 50 000 emprisonnés. Comme Atatürk en son temps, Erdoğan entend neutraliser les ennemis de l’intérieur pour consolider son pouvoir.

Les femmes, instruments d’idéologie

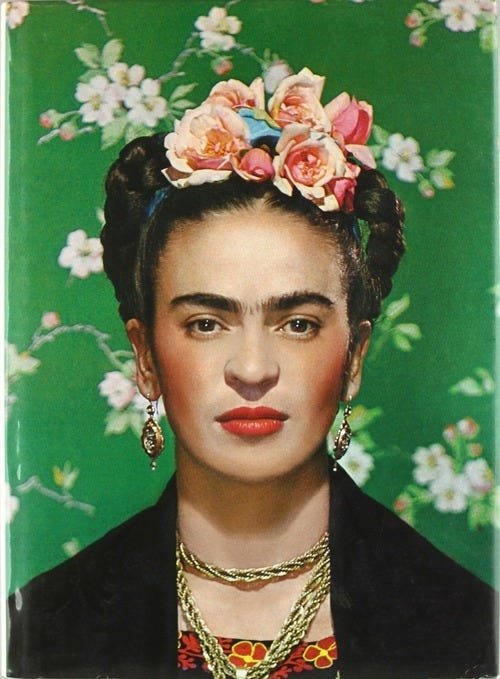

Pour servir leurs ambitions politiques, Atatürk comme Erdoğan mobilisent les femmes, érigées en symboles de leur projet national. Atatürk, en particulier, utilise la figure féminine pour incarner la modernité de la République. Il s’affiche publiquement avec son épouse Latife Uşaki, juriste formée à la Sorbonne — un geste audacieux qui rompt avec les usages ottomans, où la discrétion des femmes dans l’espace public était la norme. Il adopte également sept jeunes filles orphelines, présentées comme « filles de la nation ». Deux d’entre elles marquent durablement l’histoire républicaine : Sabiha Gökçen — dont l’origine arménienne présumée demeure un sujet hautement sensible en Turquie [4]— devient la première femme pilote de chasse au monde, tandis qu’Afet İnan, sociologue et historienne, défend avec ferveur la thèse de la supériorité de la « race » turque.

Cette volonté de projeter une image résolument moderne de la Turquie culmine en 1932, lorsque Miss Turquie remporte le concours de Miss Univers — un triomphe symbolique sur la scène internationale.

L’AKP et Recep Tayyip Erdoğan, à leur tour, instrumentaliseront la figure féminine pour promouvoir leur propre vision de la société. Ils se présentent comme les défenseurs des femmes discriminées en raison du port du voile, dénonçant l’exclusion de ces dernières des sphères publiques et institutionnelles. Le combat pour les droits des femmes voilées devient ainsi un levier politique central dans leur stratégie. Les institutions européennes, en critiquant le caractère strictement laïc de la République turque, contribuent malgré elles à renforcer la position de l’AKP. Elles condamnent en effet les restrictions qui empêchent les femmes portant le foulard d’accéder au parlement, à la fonction publique, à l’armée ou encore aux universités turques, légitimant ainsi le discours victimaire et réformateur du parti au pouvoir.

Bien qu’Erdoğan dirige la Turquie depuis plus de vingt ans, l’image héroïque de Mustafa Kemal Atatürk demeure intacte aux yeux de la majorité des Turcs. Le père fondateur de la République continue de jouir d’une aura à la fois nationale et internationale, sans doute en partie parce qu’il est mort relativement jeune, à l’âge de 57 ans, le 10 novembre 1938. Cette disparition prématurée l’a épargné de l’usure du pouvoir, celle-là même qui a terni l’image de nombreux dirigeants autoritaires à travers l’histoire.

Instabilité et coups d’état militaires (1950-1990)

La deuxième partie du documentaire est tout aussi captivante, car elle s’attarde sur la période charnière qui sépare les figures d’Atatürk et d’Erdoğan — une ère sombre et instable, marquée par quatre coups d’État militaires et une répression implacable des « ennemis intérieurs », principalement les Kurdes et les Alévis. Ces derniers, adeptes d’un chiisme éclairé où Dieu est humanisé et l’humain divinisé, constituent une minorité religieuse importante, souvent marginalisée [5].

Après la Seconde Guerre mondiale, les militaires turcs bénéficient du soutien inconditionnel de Washington, soucieux d’endiguer la progression du communisme. La Turquie devient alors une pièce maîtresse du dispositif stratégique occidental au sein de l’OTAN. À la demande des États-Unis, un certain pluralisme politique est introduit dans les années 1950, permettant l’ascension du Parti démocrate, dirigé par Adnan Menderes. Son gouvernement, conservateur sur le plan sociétal mais libéral sur le plan économique, est renversé par l’armée en 1960. Menderes est condamné à mort et exécuté par pendaison le 17 septembre 1961 [6],une décision qui bouleverse profondément les conservateurs anatoliens, attachés à ses valeurs.

Le professeur Hamit Bozarslan, de l’EHESS, rappelle que les enquêtes sociologiques menées dans les années 1960 révélaient déjà les attentes profondes de la population anatolienne à l’égard du pouvoir. Selon ces études, 85 % des personnes interrogées aspiraient à un chef d’État capable de protéger la patrie, la famille, l’homme, les mosquées, de veiller à la propreté et à l’ordre de l’espace public, et de préserver la nation de l’aliénation. Ces aspirations montrent que, dès la Guerre froide, le terreau idéologique était déjà favorable à l’émergence d’un leadership autoritaire tel que celui d’Erdoğan.

Par la suite, les États-Unis misent sur un islam modéré, qu’ils espèrent compatible avec les valeurs occidentales. Dans cette logique, ils incitent les militaires turcs à desserrer quelque peu leur emprise sur le religieux. À la suite du coup d’État des années 1980, l’armée autorise ainsi la formation de confréries islamiques, dont celle du très influent Fethullah Gülen. Sous le contrôle des militaires, la société civile évolue alors vers une synthèse turco-islamique, où l’islam est redéfini à travers le prisme de la supériorité nationale.

L’ascension politique de Recep Tayyip Erdoğan

Ce mouvement islamo-nationaliste s’enracine particulièrement dans les classes moyennes, ce qui permet à Erdoğan, avec le soutien du réseau güleniste, de remporter la mairie d’Istanbul en 1994. Sur le plan politique, il joue habilement la carte européenne, conscient que près de 70 % des Turcs sont alors favorables à l’adhésion de leur pays à l’Union européenne — contrairement à l’armée, toujours méfiante à l’égard de Bruxelles. Les États-Unis, quant à eux, font pression sur les Européens pour qu’ils ouvrent les négociations d’adhésion avec Ankara.

Devenu Premier ministre en 2003, Erdoğan engage d’abord une politique d’ouverture : il entame des pourparlers avec les Kurdes et l’Union européenne, tout en assurant stabilité politique et prospérité économique. Mais dès que l’occasion se présente, il commence à éliminer les obstacles à sa prise de pouvoir absolu. En 2010, il neutralise les hauts gradés de l’armée laïque, accusés de comploter contre son gouvernement.

Le véritable tournant survient dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, avec la tentative de coup d’État — qu’il qualifie de « cadeau divin ». Erdoğan s’en sert pour écraser le mouvement güleniste, autrefois allié devenu rival. Cyniquement, il impose un régime autoritaire au nom de la protection de la démocratie, ravivant certains réflexes kémalistes en s’attaquant aux ennemis de l’intérieur.

Au nom d’une identité désormais ethno-religieuse, il relance la répression contre les Kurdes et les Alévis. Là où Atatürk rêvait d’une société turque et musulmane dans un cadre laïque, Erdoğan impose une société turquifiée et islamisée — exclusivement selon les codes du sunnisme.

De la République aux ambitions néo-impériales

La politique d’ouverture extérieure amorcée au début des années 2000 prend rapidement fin. Les relations se tendent avec plusieurs voisins : la Grèce, Chypre et l’Arménie en particulier. Parallèlement, Erdoğan multiplie les ingérences régionales, intervenant dans les affaires libyennes, irakiennes, syriennes, bosniaques et kosovares. Abandonnant progressivement l’horizon occidental, il opère un basculement stratégique : au lieu de tourner la Turquie vers l’Europe, le « nouveau sultan » réoriente sa politique étrangère vers l’Orient et les Balkans — les anciens territoires de l’Empire ottoman — dans une volonté affichée de restaurer une forme d’influence néo-impériale.

Ce documentaire met en lumière un parallèle troublant : Erdoğan et Atatürk semblent partager une conception similaire de la nation turque, toutes deux fondées sur une appartenance ethno-religieuse. Toutefois, une différence essentielle demeure — à mes yeux — dans leur rapport au genre. Atatürk ne cherchait pas à exercer une domination sur les femmes ; bien au contraire, il leur reconnaissait un rôle central dans la société civile et les érigeait en symboles de modernité. À l’inverse, la posture d’Erdoğan traduit une volonté de contrôle accru sur la place des femmes dans l’espace public. Le retrait de la Turquie, en 2021, de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes constitue, à cet égard, un signal inquiétant quant à l’orientation idéologique du « nouveau sultan ».

La modernité va de pair avec l’égalité des droits entre les genres — Atatürk l’avait compris, et c’est sans doute ce qui a permis à la Turquie de rompre avec le déclin économique, technologique et militaire de l’Empire ottoman. L’adoption partielle des valeurs occidentales par une partie de la société turque a indéniablement contribué à son adaptation aux grands défis du XXe siècle. De même, la politique d’ouverture engagée par Erdoğan dans les années 2000 a favorisé, un temps, la prospérité économique et un certain sentiment d’unité nationale.

Mais ses véritables ambitions — islamiser et contrôler la société — compromettent aujourd’hui l’avenir du pays. L’histoire l’a montré à maintes reprises : les régimes à tendance théocratique finissent par freiner la circulation des idées, engendrer l’obscurantisme, la répression, le mensonge, la peur, le marasme, et provoquer la fuite des talents comme des capitaux. À rebours de l’héritage modernisateur d’Atatürk, Erdoğan semble enfermer la Turquie dans une impasse dont il sera difficile de sortir.

Notes de l’auteur

[1] Les Juifs séfarades étaient perçus comme moins menaçants par les nationalistes turcs, principalement parce qu’ils ne formulaient pas de revendications politiques ou territoriales. Dans l’Empire ottoman, la tolérance religieuse existait, mais elle restait conditionnée au respect strict d’une hiérarchie des croyances : l’islam sunnite occupait la position dominante, au-dessus de toutes les autres religions. Tant que les minorités restaient à leur place et acceptaient cette subordination, elles pouvaient coexister relativement paisiblement. Mais dès qu’une communauté réclamait l’égalité ou remettait en cause cet ordre établi, la répression devenait brutale.

[2] celui de la Turquie dans ses frontières actuelles.

[3] Conclusion de Can DÜNDAR, journaliste et documentaliste.

[4] Cette révélation, faite par le journaliste et écrivain arméno-turc Hrant Dink, lui a rapidement valu des démêlés avec la justice turque. Le 19 janvier 2007, il est assassiné en pleine rue à Istanbul par un jeune nationaliste turc, avec la complicité passive de plusieurs policiers. Ce meurtre suscite une onde de choc dans le pays et donne lieu à une immense manifestation de soutien. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues d’Istanbul sous une même bannière : « Nous sommes tous Hrant Dink ».

[5] Définition donnée par Necdet Saraç, représentant de la communauté alévie. Il précise que les Alévis n’ont pas de hiérarchie ni de structure pyramidale.,

[6] Ce que le reportage passe sous silence, c’est que Menderes a été en partie condamné à mort pour son rôle dans l’organisation des pogroms d’Istanbul contre la population grecque, en septembre 1955. Ces violences, largement orchestrées, ont marqué une rupture brutale dans la cohabitation entre communautés. Pourtant, le 17 septembre 1990, soit exactement 29 ans après son exécution, Menderes est officiellement réhabilité par le Parlement turc. Sa dépouille est transférée dans un mausolée portant son nom, érigé à Istanbul, scellant ainsi une forme de réintégration mémorielle de l’ancien Premier ministre dans le récit national.

- Français d’Algérie ? Ça commence mal !

- ODESSA : LE NOUVEAU POINT NÉVRALGIQUE DE L’UKRAINE

- Lambaréné au Gabon

- Qui sont les Azéris ?

- LUTTE POUR LA RÉUSSITE SOCIALE

- La Géorgie & l’immigration des Géorgiens en Turquie