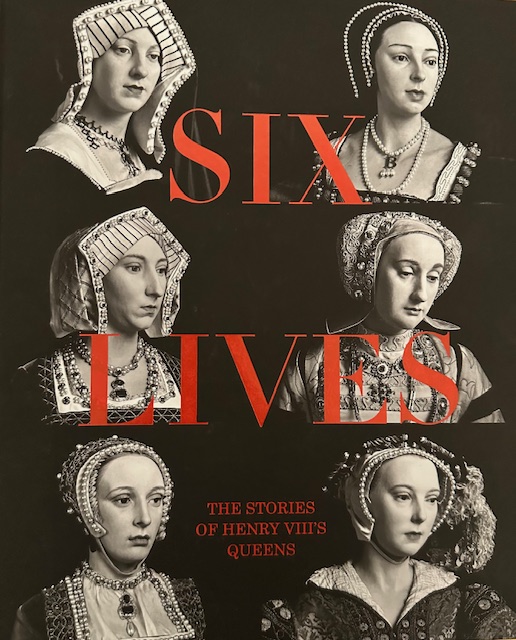

SIX LIVES

La passionnante expo de la National Portrait Gallery

La National Portrait Gallery, située à deux pas de Trafalgar Square, retrace avec finesse les vies des six épouses du tristement célèbre Henri VIII. À travers une riche sélection de portraits, costumes, lettres, manuscrits, inventaires, images, artefacts et objets commémoratifs, l’exposition plonge le visiteur dans l’intimité de ces femmes emblématiques.

Ici, le regard se détourne du roi pour se concentrer uniquement sur le destin de ses épouses. Le musée a rassemblé avec brio un ensemble remarquable d’œuvres d’art et de pièces historiques, dont un portrait rare de Catherine Parr, longtemps considéré comme perdu après un incendie survenu en 1949.

L’exposition s’ouvre sur une série de portraits photographiques saisissants signés Hiroshi Sugimoto. Réalisés à partir de masques de cire conçus par Madame Tussaud’s, ces clichés frappent par leur réalisme : on croirait presque que les reines ont posé elles-mêmes devant l’objectif. La ressemblance avec les portraits royaux du XVIe siècle est troublante.

Chaque épouse d’Henri VIII bénéficie de sa propre salle, permettant ainsi de plonger dans son univers personnel. Le parcours suit un ordre strictement chronologique, offrant une lecture claire et progressive de leur destin singulier.

Catherine d’Aragon : la diplomate (1485-1536 – reine de 1509 à 1533)

Reine pendant plus de vingt ans, Catherine d’Aragon est restée profondément aimée du peuple anglais. Loyale, humble et d’une foi inébranlable, elle incarne la dignité même. Catholique fervente, elle s’oppose farouchement au divorce, non par orgueil, mais pour protéger les droits de sa fille Marie, héritière légitime selon elle du trône d’Angleterre.

Et elle n’avait pas tort : Marie Tudor deviendra, après la mort de son demi-frère Édouard VI, la première femme à régner pleinement sur le royaume.

Le mariage entre Catherine et Henri VIII est annulé en 1533, à la suite de la rupture d’Henri avec Rome. Le prétexte invoqué ? Catherine avait été mariée auparavant à Arthur, le frère aîné du roi, feu Prince de Galles — un argument que le pape n’avait jamais accepté.

Dans cette pièce, on peut voir aussi de nombreux portraits : celui d’Henri VIII jeune qui était réputé beau et exceptionnellement grand pour l’époque avec son 1m88 ; celui d’Arthur, fils ainé d’Henri VII et de Elizabeth d’York ; celui du puissant Cardinal de Wolsey, tombé en disgrâce à cause de son échec dans les négociations avec le Pape ; celui de John Fisher, archevêque de Rochester, papiste qui a soutenu les droits de la reine, ce qui l’a conduit à l’échafaud ; celui de Jacques IV d’Écosse, époux de la sœur d’Henri VIII, Marguerite d’York ; ceux des rois catholiques, parents de Catherine d’Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon ; et enfin celui de Marguerite d’Autriche, petite-fille de Charles Le Téméraire et belle-sœur de Catherine. Elle a été nommée gouverneur des Pays-Bas par son neveu Charles Quint. Sa cour était l’une des plus brillantes en Europe. D’ailleurs, Anne Boleyn y a été envoyée pour apprendre le français.

Catherine d’Aragon a été préparée dès son plus jeune âge à jouer un grand rôle politique. Elle s’est montrée comme une femme capable de gouverner et Henri VIII lui confia à plusieurs reprises la charge du Royaume.

NPG L246. Catherine d’Aragon (vers 1520) par un artiste inconnu ©National Portrait Gallery, Londres. Avec la permission de l’archevêque de Canterbury et des commissaires ecclésiastiques ; emprunt de la National Portrait Gallery.

Anne Boleyn (1501-1536 – reine de 1533 à 1536)

Connue également sous le nom français d’Anne de Boulen, elle est sans doute celle des six épouses d’Henri VIII qui a le plus fasciné la littérature et le cinéma. Élevée d’abord à la cour de Marguerite d’Autriche, puis à celle de la reine Claude de France — épouse de François Ier et fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne — Anne Boleyn a grandi dans un univers raffiné, imprégné de culture humaniste. Il n’est donc guère surprenant que le français ait été sa langue d’usage ; certains contemporains rapportent même qu’elle parlait l’anglais avec un accent français.

Femme ambitieuse et charismatique, elle se distingua de sa sœur en refusant de devenir la maîtresse du roi Henri VIII. Ce refus attisa la passion du souverain, qui alla jusqu’à demander l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon afin d’épouser Anne. Il lui fallut toutefois attendre sept années avant de pouvoir consommer leur union.

Mais la victoire d’Anne fut éphémère. Incapable de consolider sa position en donnant un héritier mâle au roi, son dernier enfant, mort-né, précipita sa chute. Accusée de sorcellerie et d’adultère, elle fut condamnée à être brûlée vive. Henri VIII, grand roi « chrétien », lui accorda finalement une faveur en commuant sa peine : elle serait décapitée « à la française », c’est-à-dire à l’épée — un privilège rare, réservé aux personnes de haute naissance.

Bien qu’elle n’ait été reine que pendant trois ans, Anne Boleyn a profondément marqué l’Angleterre en soutenant les nouvelles idées de la Réforme. L’influence de Marguerite de Navarre — femme de lettres, sœur de François Ier et protectrice des réformateurs — fut déterminante : ses écrits ont largement façonné la pensée d’Anne Boleyn. Mais c’est surtout par sa fille, unique enfant issu de son union avec Henri VIII, qu’elle a changé le destin de l’Angleterre, et même celui de la Grande-Bretagne.

Elizabeth Iere sera en effet celle qui établira durablement l’Église anglicane, dans la lignée des convictions de Catherine Parr et de sa mère, qu’elle réhabilitera d’ailleurs.

Contrairement à Catherine d’Aragon, Anne Boleyn demeura impopulaire auprès de ses contemporains, qui la surnommèrent « la putain ». Certains historiens estiment que cette réputation sulfureuse poussa Elizabeth à adopter une politique marquée par la prudence et le pragmatisme, dans

Dans la salle consacrée à Anne Boleyn on y découvre de nombreux portraits : celui de Thomas Cromwell, architecte de la montée et de la chute d’Anne Boleyn – à lire absolument la trilogie d’Hilary Mantel sur ce personnage arriviste et terriblement efficace ; celui de Sir Nicholas Carew, ennemi de la nouvelle épouse royale, celui de Sir Thomas More, procureur et persécuteur des hérétiques. More refusa de prêter serment à l’Acte de Succession et de reconnaître la légalité du mariage d’Anne Boleyn, ce qui le conduisit à la Tour de Londres pour y être décapité. On y trouve aussi le magnifique portrait de Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre (portrait attribué à Polet Clouet). Anne Boleyn possédait de nombreux ouvrages évangéliques dont l’œuvre de la sœur du roi de France « le miroir de l’âme pécheresse », femme qu’elle côtoya de nombreuses années. A la cour, on finit par appeler la nouvelle épouse d’Henri VIII, la reine française. Elle œuvra d’ailleurs au rapprochement avec la France.

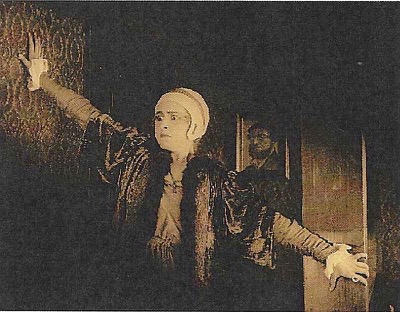

Le destin à la fois extraordinaire et tragique d’Anne Boleyn a souvent été représenté au cinéma. Cliché du film “Anne Boleyn (1920) réalisé par Ernst Lubitsch, cliché 1:42:48. Source Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden, Allemagne.

Jane Seymour (1508-1537 – reine de 1536 à 1537)

Dame de compagnie d’Anne Boleyn, Jane Seymour apparaîtra bientôt comme son exact opposé. À peine Anne exécutée, Henri VIII épouse Jane, qu’il considèrera toujours comme sa véritable épouse. C’est d’ailleurs à ses côtés qu’il choisira d’être enterré.

Sa devise, “Bound to obey and serve” — liée par le devoir d’obéir et de servir — résume à elle seule la personnalité douce et soumise que le roi semblait rechercher après la fougue d’Anne. Jane ne joue aucun rôle politique pendant son bref passage à la cour, mais son mariage marque un tournant pour sa famille : ses frères, Edward et Thomas Seymour, gravissent rapidement les échelons du pouvoir.

Jane meurt peu après avoir donné naissance à l’héritier tant espéré, le futur Édouard VI, scellant ainsi son destin tragique mais glorifié par Henri.

Dans cette section, le bel Edouard Seymour – créé Vicomte Beauchamp en 1536 puis duc de Somerset sous le règne de son neveu Edouard VII – nous fixe de son regard noir, plein d’ambition. Les tableaux peints par Hans Holbein the Younger font aussi partie de la collection dont celui de Jane et celui de la famille Tudor (Henri VIII, Henri VII, Elizabeth d’York, Jane Seymour et le prince de Galles, Edouard VI).

Anne de Clèves (1515-1557, reine de 1539 à 1540)

L’éminent Cromwell favorable à une alliance avec les Protestants d’Allemagne contre les puissances catholiques chercha à marier le roi avec une princesse luthérienne. Il proposa Anne de Clèves dont le portrait un peu trop flatteur enthousiasma outre mesure Henri VIII. Sa déception quand il la vit pour la première fois en Angleterre en 1540 précipita la chute du chancelier Cromwell. Henri VII demanda l’annulation du mariage six mois après les noces et envoya Cromwell à l’échafaud. Le fait qu’Anne de Clèves accepta sans protester les termes imposés par le roi et qu’elle se montra digne face aux railleries de la cour lui assura sa survie. Elle gagna la sympathie du roi qui l’appelait désormais « ma sœur » et elle fut invitée aux grandes cérémonies du Royaume.

Dans la salle consacrée à cette reine allemande est exposé à côté des portraits d’Anne de Clèves – dont un tableau par Degas – l’effigie de Christine du Danemark, nièce de Charles Quint. Un mariage entre Christine du Danemark et Henri Tudor était négocié mais la princesse danoise exprima ses craintes face à un roi qui s’était débarrassé de trois reines en si peu de temps. Finalement l’excommunication d’Henri VIII mit un terme aux tractations.

Katherine Howard (1523–1542, reine de 1540 à 1541)

Remarquée par le roi à l’arrivée de l’Allemande, très vite, elle remplaça Anne de Clèves en tant que maîtresse royale et devint la cinquième épouse quelques semaines après le divorce avec Anne.La réputation de la jeune reine fut vite salie par des rumeurs d’anciennes relations qu’elle aurait eues avant les noces avec Henri Tudor. Mais ce serait la vue d’une étreinte avec le courtisan Thomas Culpeper qu’elle avait reçu en privé qui a provoqué la chute de la reine. Henri VIII qui était devenu énorme l’a déchue de ses titres (l’armure gigantesque du roi est montrée au début de l’exposition afin qu’on puisse de rendre compte du gabarit royal). Katherine fut par la suite jugée pour trahison et condamnée à mort. Elle demanda la veille de son exécution un billot afin de se préparer à poser sa tête correctement le jour où elle monta sur l’échafaud pour être décapitée à la hache.

Dans la salle “Katherine Howard“, il y a le portrait de son oncle effrayant, Thomas Howard, duc de Norfolk qui n’eut aucun remords à soutenir la condamnation à mort de sa nièce. Comme plus tard, il sacrifiera son fils pour sauver sa propre peau. L’effigie du poète Thomas Wyatt est aussi exposée, artiste que la reine défendit auprès du roi lorsqu’il fut arrêté pour trahison. Katherine Howard obtint sa libération.Enfin, on trouve le tableau représentant Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, défenseur des idées de la Réforme, celui qui informa le roi des bruits sur les mœurs douteuses de la reine. Dans cette section, la fameuse lettre de Katherine Howard à Thomas Culpeper est présentée au public.

Catherine Parr : la survivante (1512-1448 – reine de 1443-1447 & reine douairière 1447-1448)

Moins connue dans la mémoire collective sans doute parce qu’elle n’a pas eu de fin tragique, Catherine Parr est l’épouse d’Henri VIII qui a probablement le plus influencé le cours de l’histoire anglaise. Femme de lettres et proche des idées protestantes, elle intercéda auprès d’Henri VIII en faveur des deux filles du roi, Marie Tudor et Elizabeth. Grâce à son intervention, les deux princesses retrouvèrent leur légitimité et figurèrent dans l’ordre de succession. Nous avons publié tout un article sur le règne de Catherine Parr dans un article publié en 2023 : Parvenir ou mourir à la cour des Tudors. Ce qu’il faut retenir de son règne est qu’elle protégea les réformateurs et qu’elle sut déjouer les complots contre elle, notamment celui manigancé par les Howard et Gardiner. Catherine Parr eut le mérite de survivre à l’ogre qu’était devenu Henri VIII.

Dans cette partie de l’exposition sur Catherine Parr, on retrouve les portraits de Stephen Gardiner, évêque de Winchester, qui fit fouiller les appartements de la reine espérant trouver ainsi des ouvrages hérétiques. Il réussit même à obtenir un mandat d’arrêt contre elle. Cependant, Catherine Parr fit semblant d’être malade afin de faire venir le roi auprès de sa couche et réussit à implorer son pardon. Enfin, il y a le portrait de Thomas Seymour en miniature, l’homme dont Catherine Parr était amoureuse. Elle l’épousa en mai 1547 et mourut l’année suivante après avoir donné naissance à une fille, Marie. Dans son testament, Catherine Parr, la femme la plus riche du Royaume, légua tous ses biens à Thomas Seymour mais ses possessions furent inventoriées et restituées à la Couronne anglaise.

Mes remerciements au personnel dévoué de la National Portrait Gallery qui m’ont permis de visiter l’expo et m’ont donné des renseignements précieux sur les six vies de ces femmes qui ont marqué le XVIe siècle ainsi que sur les œuvres d’art exposées.

- DES ESPAGNOLES D’EXCEPTION

- PARVENIR OU MOURIR À LA COUR DES TUDORS

- LUTTE POUR LA RÉUSSITE SOCIALE

- Destin d’une grande reine méconnue : Jeanne de Navarre

- L’anglophilie de Jean IV, duc de Bretagn

- De l’Empire ottoman au Congo belge, la tragique ADN familiale des Rossos